-

-

الصورة حديثة ربما تعود لعام ٢٠٢٢م التطقتها لي شقيقي حمير في بيت شقيقنا علي ببوشر بعد وجبة عشاء

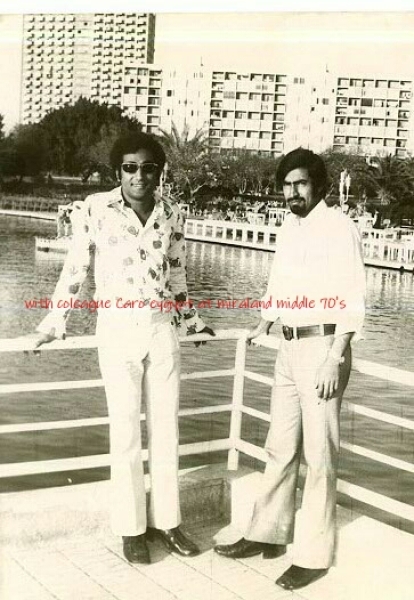

بداية حياتي العملية - ذكريات - (٢٧د) - ٠٣٧

بداية حياتي العملية

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown

ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

أتذكر في السبعينات من القرن الماضي، الفترة التي كنت أنتظر فيها أن يذاع اسمي في الإذاعة؛ للالتحاق ببعثة دراسية إلى القاهرة؛ حيث اشتغلت بمكتب أحد سعادة الولاة بمسقط، في وظيفة مؤقته "طباع" ضاربا على الآلة الكاتبة، إذ كان يتاح للطلبة في ذلك الوقت أن يعملوا في وظائف مؤقتة في فترة عطلة المدارس، وكانت هذه السياسة مفيدة للطرفين؛ للجانب الحكومي من ناحية وللطالب من ناحية اخرى أيضا لسد العجز في عدد الموظفين بالنسبة للجانب الحكومي و الاستفادة ماديا بالنسبة للطلبة المعسرين، وهذا ليس في عمان فحسب بل حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا، أنا أذكر بعض زملاءنا الطلبة العمانيين لا يقضوا إجازة الصيف في عمان بل يلتحق البعض منهم في وظائف مؤقته بمدينة العين بإمارة أبوظبي والعماني كان يعامل معاملة مواطن في عهد حكم المرحوم الشيخ زايد - طيب الله ثراه، و فترة السبعينات كانت الظروف المعيشية فيها صعبة بسبب هجرة السكان من القرى الى المدينة سعيا وراء الرزق، مما تسبب تكدس سكاني على مسقط و تزاحم على طلب الأعمال التي كانت متوفرة بكثرة في تلك الفترة،...على أثر انفتاح السلطنة على العالم، واهتمام الحكومة بتنمية البنية الأساسية

في الحقيقة بعد أن اجتزت امتحان القبول والمقابلة الشخصية من ضمن مجموعة من المتقدمين؛ كنت قلقا لأن فترة انتظار إذاعة الاسماء في الإذاعة طالت وكاد صبري أن ينفذ مما قد يقودني إلى العدول عن الترشح، خاصة كان هناك ضغطا من قبل المرحوم والدي ورفاقه يلح أن التحق بإحدى الجهات الأمنية، و كانت الفرصة بالنسبة لي متاحة جدا، بما امتلكه من امكانيات إذ كانت بعض جهات التوظيف تقبل بأقل مستوى تعليمي آنذاك وتتولى تعليم الموظف، ولكني أبيت أن احقق رغبة والدي، ليس عنادا أو عصيانا لأمره؛ بل كان ميولي غير أمني ولا عسكري، وخفت أن أفشل وأخيب آماله، ويبدو أنه في النهاية يئس مني و اقتنع....أنا أعلم كم هو مغرم بالعسكرية؛ ولكني لست في ذلك المجال بتاتا، فميولي فني بحت، وربما يعود السبب الى تأثري وأنا في سن المراهقة بمشاهدة أفلام “الجمز بوند" التي كانت تعرض بسنيما الجنود " المفتوحة" أثناء إقامتي بمعسكر بيت الفلج، هذه الافلام كانت من أشهر افلام الأكشن (أفلام لإثارة) في زمن الستينات بما كانت تحتويه من استراض لوسائل تكنولوجية متقدمة تنبؤ استخدامها في المستقبل، وهذا ما حدث لاحقا فعلا ما فاق التصور

عام ٧٣ تقرر فيه سفرنا الى القاهرة ولكن بسبب حرب اكتوبر كما نعلم؛ تأجل كل شيء لصالح المجهود الحربي، وكان من ضمنها تأجيل سفر البعثة، الى ما بعد الحرب. واصلت العمل في مكتب الوالي، وكنت اتقن عملي جيدا، لدي مهارة في الضرب على الألة الكاتبة مما شجع الوالي كتابة رسائله بغزارة حتى لأبسط المواضيع، وكان يمتلك موهبة - ما شاء الله، في صياغة الرسائل، وكنت انجز له العمل قبل الوقت المحدد بالرغم من تكدس المراسلات على مكتبي وكنت أعمل لمكتبين؛ لمكتب الوالي ومكتب القاضي المجاور في نفس الوقت، إذ كان مكتب الوالي في ذلك الزمان يجمع عدة خدمات منها القضاء وخدمات البلدية فيما يتعلق بإباحة البناء واثبات الملكيات

و مع هذا لم أكن مرتاحا من بيئة العمل السائدة هناك آنذاك، إذ كان العمل يغلب عليه طابع "المشيخة والبرزة" اكثر مما أن يكن مكتب عمل إداري خدمي، كما هو الحال في وقتنا الحاضر، إذ كثير ما كان يؤمر الموظف أن يقوم بعمل "الفراش"؛ يحضر القهوة ويغنمها (يصبها) لزوار الوالي؛ عند غياب العسكر في مهام شخصية خاصة. وأذكر، اذكر كتبت عن هذا الموضوع في مقال منفصل عن بيئة العمل في الفترة التي عملت بها بمكتب الوالي

بيئة العمل بمكتب الوالي

عملت في عدة قطاعات اثناء الإجازة الصيفية وكان من بينها مكتب الوالي بوظيفة "طباع" ضارباً على الآلة الكاتبة كما أشرت. كانت بعض مكاتب الولاة في بداية السبعينات تقدم خدمات إسكانية وبلدية قبل إنشاء دوائر ومؤسسات متخصصة، وللأسف كنت أرى البعض يسيء في التسهيلات التي تقدمها هذه المكاتب استغلال مطالبات جماعية لمصلحة شخصية، ومنهم من يلجأ إلى أسلوب التملق، كان يأتي أحدهم إلى مكتب الوالي كل صباح، يتحجج بأي عذر من أجل مقابلة الوالي ومنهم من يأتي فقط للتحية والسلام وكأن الوالي ليس ما يشغله عدا استقبال المحيين ، هذا الأسلوب في الحقيقة لم يكن يعجبني لأنه في نظري مضيعة للوقت وتعطيل للعمل علاوة على أنه محرج للوالي نفسه؛ لا يستطيع تجنب مثل هذه المقابلات الشخصية التي تعطله عن عمله؛ أنها فعلا مضيعة للوقت...في سوالف غير هادفة وغير مبرمجة، والسبب ألآخر وهو الأهم بالنسبة لي كان كل زائر للوالي يلزم أن يضيف بالقهوة والتقدوم، سواء كان تمراً أم حلوى (لم تكن ضيافة الشاي في ذلك الوقت قد بدأت)، وعند تغيب العسكر عن البرزة، فإنه يطلب من أصغر موظف أن يحل محلهم في تقديم وتغنيم القهوة فكان ذلك يسبب ضيقاً لبعض الموظفين ولا يدري هل هو موظف أم فراش، إذ لا يوجد ما نسميه الآن بالوصف الوظيفي

وكنت أنا واحداً ممن لا يعجبه أسلوب التملق ذلك؛ خاصة كان يفقدني التركيز في عملي، ويسبب لي ضغطاً في تخليص المعاملات في حينها، إذ كنت طباعاً ماهراً من حيث السرعة والدقة، وأيضاً في تنسيق الرسائل، وكان سعادته يعتمد علي، و كأنني نزلت عليه من السماء، حيث كان غزير الإنتاج في كتابة مسودة الرسائل حتى لأبسط الأمور، أما من جانبي فكنت أكتسب الخبرة، وفعلاً استفدت من هذا العمل

في الحقيقة كانت الطباعة أو الضرب على الآلة الكاتبة هوايتي، تعلمتها في الحصة المهنية في المدرسة، حيث كان علينا أن نختار مادة إضافية لندرسها مع المنهج العام (زراعة أو تجارة)، لست أتذكر في أي مرحلة ربما في الصف الأول الثانوي، أو الاعدادي، عندما كان المنهج الدراسي في إمارة أبو ظبي أردنياً، خلاف ما كان في إمارة دبي إذ كان منهج التدريس كويتي، ولكن المنهج الاردني لم يدم التدريس به طويلاً، عندما التحقت بزملائي في مدينة العين فقد تغير بعد بضعة أشهر من تدريسه

بقيت فكرة تعلم الطباعة راسخة في ذهني، ومارستها في عمان على طابعة أبي في العطلات الصيفية، حيث وجدت عنده كتيب" كيف تتعلم الطباعة و تنسيق الرسائل"، وكنت أشغل نفسي معظم وقتي في تطبيق التمارين من هذا الكتاب، إلى أن أتقنت الطباعة بسرعة معقولة، ولم يكن وحدي من أتبع هذا الأسلوب بل كان أخي ومن ثم أختي من بعدي

العمل في مكتب الارشيف

كنا نعمل في مكتب الأرشيف مع الوالي ثلاثة موظفين نخدم مكتب الوالي ومكتب القاضي، وكانت مهمتي الطباعة وشخص آخر يكتب الصكوك ويحفظ الملفات، أما الثالث لا أعرف ماذا كان يعمل، كل ما كنت أراه يفعله كان يدخل ويخرج ويحثنا على تخليص معاملة فلان وفلان،،، ويرافق كل من يريد مقابلة الوالي ويبقى معه إلى أن ينتهي، كل يومه هكذا “ساندي راندي". وكنت عندما أعود إلى البيت تكون مفاصل أصابعي قد نتأت من تلك الطابعة الميكانيكية، حتى إني كرهت الشغل بسبب بيئة التملق تلك، كنت أنتظر بفارغ الصبر أن يذاع اسمي عن قبول ترشحي للبعثة في الراديو والتخلص من ذاك العمل

أول راتب أتقاضاه

أذكر أول راتب استلمته في حياتي كان ستون ريالاً، وكان هذا الراتب ضعف ما كان يستلمه أبي من عمله العسكري قبل سنة سبعين. بالنسبة لي كان ذلك المبلغ ثروة، وأول ما فعلته ذهبت إلى محلات بيع الأثاث واشتريت طباخة تعمل بالغاز، ربما بثلثي الراتب وكانت تلك أعظم هدية تلقتها أمي مني حيث قصدت أن أريحها من ذلك الموقد الذي يعمل بالكيروسين. تلك الطباخة كانت ثاني جهاز حديث يدخل بيتنا بعد الثلاجة التي تعمل بالكيروسين والتلفاز الأبيض والأسود الذي يعمل ببطارية السيارة

لم تدخل الكهرباء دارسيت إلا بعد وقت متأخر مما اضطر والدي إلى شراء مولد كهرباء، ودام هذا المولد يشتغل لفترة حتى أن جاءت الكهرباء في نهاية الثمينات

أول متجر للوالد بدارسيت بعد استقالته من الأمان: كان متجر أبي الصغير بحاجة إلى كهرباء حتى يوسع تجارته، ويحسن من دخله، وكان - يرحمه الله ـ يفرغ نفسه للدكان في المساء بعد الدوام أما في الصباح كانت تنوب عنه أختي ـ التي تليني في الميلادـ ومعها والدتي وكنت أنا وأخي أيضاً نحل محله في العطلة الصيفية عند رجوعنا من إمارة أبو ظبي في الصيف، و بمرور الوقت وتكاتف الأسرة نما هذا الدكان وكبر خاصة بعد استقالة والدي من الأمن والتفرغ لتجارته، إلى أن تحول المتجر من متجر صغير إلى “مؤسسة تجارة ومقاولات دامت حتى نهاية التسعينات"

لا بد أن أذكر شيئاً (قبل أن اخرج عن هذا الموضوع) إذ يعود الفضل الأكبر- بعد الله سبحانه وتعالى في إنشاء هذا المتجر الصغير لأخي الذي بدأه ببيع البسكويت لأولاد الحارة بدارسيت، فقد لاحظ أنهم يحبون أكل البسكويت المالح مع الشاي في الصباح، وعندما ترسله والدتي لشراء السمك من ميناء مطرح في الصباح؛ يأتي معه بمغلف من علب البسكويت و يبدأ ببيعها لأولاد الحارة، وبالتدريج ولعدم وجود دكان آخر؛ أقبل الناس يشترون ما يأتي به أخي حتى أصبح يبيع أشياء أكثر من بسكويت، بل إلى ما يلزم ربات البيوت من أغراض في ذلك الوقت (علب صلصلة، ملح، حليب معلب، شاي، سكر، وهكذا..)، وعندما عدنا الإمارات لمواصلة الدراسة اهتم والدي بتطوير المتجر بسبب حاجة الأهالي إليه وهكذا إلى أن كبر المتجر، وعندما التحق أخي بالعمل شغله عمله الرسمي عن المساعدة في المتجر خاصة بعد عودته من دورة دراسية في بريطانيا وكان ذلك لسبب لا أعلمه لعل منصبه الأمني لم يكن يسمح له بذلك

حاجة الدولة لكوادر وطنية لتحل محل الاجانب: وممن نالوا نصيبهم الوافي من التأهيل والتدريب كنت أنا وزملائي من ضمن ممن درسوا خارج عمان، في دول الغرب وفي دول الجوار، حيث نلنا نصيب وافي على نفقة الدولة في التأهيل، لنحل محل الأجانب خاصة في الوظائف الفنية، التي كانت تشغل من قبل عدد أكبر من الأجانب، عن غيرها من المجالات المختلفة في القطاعات الأخرى، أتذكر تلك اللحظة التي أذيع فيها اسمي بعد انتظار طويل أمام شاشة التلفاز حدث ذلك عندما كانت العائلة مجتمعة لنتناول العشاء في بيتنا المبني من الخشب المضغوط بدارسيت

لحظة سماع اسمي يذاع من التلفاز

وعندما سمعت والدتي اسمي في التلفاز، التفتت صوبي وسألتني بنبرة دافئة: (أما هذا اسمك عبدالله؟) نظرت إليها وابتسمت، ثم نظر إلي أبي بتأمل، وأحسست بالخجل أنها نظرة عتاب ربما لم أطلعه عن أي شيء، عن سبب عدم التحاقي في العمل الذي اختاره لي و كأنه يقول لي:(أهذا ما كنت تنتظره؟)، نكست رأسي ولم انطق بكلمة، الكل صمت برهة في ذلك الوقت، ورأيت أن أكسر جدار الصمت الذي أحرجني فطلبت من أمي أن تملأ صحني بالمرق لأكمل أكلي ثم عادت المياه إلى مجاريها. و في تلك اللحظة التي سمعت فيها اسمي كانت مصيرية بالنسبة لي لقد انتظرتها طويلاً، رأيت فيها فرصة الخلاص التي ربما سأحقق فيها جزءاً من طموحاتي

على ضوء ذلك القنديل الخافت أمام التلفاز الصغير بالأبيض والأسود ببطارية السيارة كنت ماسكاً نفسي طول الوقت منتظراً أن يخرج اسمي من تلك القائمة الطويلة المملة التي كان يتلوها مذيع التلفاز حتى كدت أن أيأس وخفت أن تحول بعثتي لدولة خليجية غير عن التي رسمت لها، لأن حلمي كان لمصر لا لغيرها، لطالما انتظرت تلك الفرصة السانحة، لقد سمعت عن مصر الكثير وعن رموزها الثقافية والفنية والسياسية حتى يكاد إني أحفظ مناطقها وأحيائها دون أن أراها، فقط من خلال متابعتي لصحفها

أود رؤية الأهرامات والنيل، خاصة وأن مصر كانت في الستينات تقود الأمة العربية وكان أهلي (جدي وأبي وأعمامي وأصدقاؤهم) من متابعي الأخبار والأحداث في الدول العربية وفي مصر بصفة خاصة عن حركة ضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر، كما كانوا يستمعون إلى الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ويجتمعون في كل مساء حول الراديو لمتابعة الأحداث والأخبار والبرامج الثقافية، وكنت أنا بينهم "كالأطرش في الزفة “لا أفقه شيئاً عن ما يتحدثون عنه ويتناقشون فيه، ربما إني كنت صغيراً لا أعي ما يدور حولي، وكان أحد أعمامي ـ الله يرحمه ويرحمهم جميعاً فقد رحلوا جميعهم عنا ـ من المثقفين، وكان مستمعاً جيداً لبرامج (بي بي سي) مثلا من البرامج: "قول على قول" لحسن الكرمي فيما أظن، وبرنامج "بين السائل و المجيب “وبرنامج فاروق شوشة الأدبي، وخلافها من البرامج التي اشتهرت بها (بي بي سي) عن غيرها

و عندما بدأت أعقل نمت عندي تلك الهواية حتى كاد الراديو لا يفارق أذني ولا أستطيع حتى إلى اليوم أن أنام بدونه، وربما كان ذلك سر ثقافتي السياسية

للأسف مصر لم تعد ذلك البلد، الذي كنت أنظر إليه في الماضي كبلد الثقافة والفن الراقي، فقد تبعت مصر حداثة الغرب وجلبت لها الصراعات السياسية، (المذهبية)، الأيديولوجية إلى أن تقلص دورها في الأمة العربية، للأسف تغير رأيي عنها منذ أن زرتها آخر مرة قبل عشرين سنة عندما ذهبت إليها مع زوجتي لأريها الحياة الرمضانية في خان الخليلي وحتى هي اندهشت وخاب ظنها من سلوك الناس هناك وذلك بخلاف الصورة التي رسمتها لها، غاب عنها المظهر الراقي الذي كنا نراه في المحلات الكبرى في شارع عدلي وطلعت حرب والعتبة، والإتيكيت في المطاعم

الإتيكيت

أذكر مرة أن حدث كنت أنا وزميلاي قد عزمنا للعشاء أحد المعارف الذين أرسلوا من عمان لدورة عسكرية في مصر، وكان أحدنا لم يضع ربطة العنق، وعند مدخل المطعم استوقفه البواب ورفض أن يدخله فاضطر أحدنا أن يدخل ومن ثم يخلع ربطته لزميله، حتى يدخل، وكانت المطاعم الراقية في السابق لا تدخل من يرتدي بنطلون "الجينز" أو (تي شيرت) لأنهم كانوا يعتقدون الإهمال في الملبس والمظهر يفقد المناسبة رونقها ومقامها واحترامها كارتداء الملابس العادية إذ أن مثل ذلك المظهر في المطاعم الراقية ودور الأوبرا يسيء لروادها، مثلما نحرص نحن ونلتزم بلبس المصر في المناسبات أو الخنجر عندما تكون المناسبة أكثر رسمية

من الرسميات في السفر

أذكر عندما تقرر سفري إلى القاهرة اضطررنا أنا وأبي أن نسهر مع الخياط في مطرح إلى قرب أذان الفجر حتى يكمل خياطة البدلة التي سأرتديها عند ركوب الطائرة في الصباح، وكان المسافر في السابق على الطائرة لا بد أن يكون مهندماً حتى يحترم؛ لأن الناس في السابق كانوا يهتمون كثيراً بمظهر الشخص، يقول المثل الفرنسي "كل لك والبس لغيرك"

و فيما يتعلق بالبعثة،...في الحقيقة كدت أن أيأس من انتظار البعثة، وهناك ضغوط على أبي من أصدقائه الذين يأتون إليه للسهر عنده، وكان هؤلاء يريدونني أن أتوظف معهم في الشرطة وبالذات في التحقيقات الجنائية حيث يوجد شاغر لمسؤول عن القسم، لأنهم كانوا يبحثون عن أناس مؤهلين، وكانت هناك أيضاً فرصة تنتظرني في وزارة الصحة حيث كانت إمكانياتي الانجليزية تؤهلني أن أدرس العلوم الطبية و كانت هناك فرصة السفر إلى بريطانيا، رفضتها لأني لا أحب رائحة الأدوية وفضلت أن أنتظر بعثة وزارة البريد البرق والهاتف لأنها كانت أقرب لميولي، تحديداً ميولي للإلكترونيات، لست أدري ربما تأثرت بأفلام (جمز بوند) التي كنت أشاهدها مع العسكر في بيت الفلج في السينما المكشوفة

تأثري بعلوم التقنيات

عندما كنت في بيت الفلج كنت أراقب الجنود كثيراً في المساء خارج المعسكر كيف كانوا يتعلمون على الإرسال اللاسلكي بشفرات "المورس"، وكنت اذهب بعد أن يتركوا المكان الذي يتدربون فيه تحت شجر السمر لكي أجمع قطع الأسلاك المتناثرة على الأرض هنا وهناك وبقايا البطاريات، وقطع الحديد الصغيرة أتفقدها، ثم أحاول جمعها على بعضها، وكنت أحب المذياع (الراديو) كثيراً وأفكر كيف يأتي صوت المذيع إلينا عبر الأثير وهو يبعد عنا آلاف الأميال، ومن حبي لسماع الإذاعة كنت لا أنام دون وجود مذياع بجانب أذني، وعندما توفيت أختي في إبراء كان المذياع تحت رأسي، عندما أيقظني أبي للصلاة، و هكذا إلى أن تحقق الحلم.

لكل شخص هواية وميول، وربما حلم يراوده منذ الصغر. من عائلتي خالي شقيق والدتي امتهن الميكانيكا، وأبي أيضاً عنده ميول فنية حيث امتهن عدة مهن خلال عمله بالقوات المسلحة، ومن ضمنها الميكانيكا، حيث كان أميناً لقطع غيار السيارات وذلك بعد اجتيازه دورة في الميكانيكا قبل أن يستقر في الأمن وكان يقول لي دائماًـ رحمه الله ـ(لا شيء أحسن من شخص يتقن صنعة، الوظيفة المكتبية يمكن أن يقوم بها أي شخص لديه إلمام بالقراءة والكتابة)

إجراءات السفر

مضى وقت طويل بين ظهور أسمائنا في التلفاز ومغادرتنا، لقد أجل في البداية سفرنا بسبب ظروف الحرب التي نشبت بين العرب وإسرائيل في سيناء والجولان، وبعد شهر من توقفها جاءت التعليمات أن نتوجه للفحص الطبي، أذكر كان في مستشفى مسقط الكائن في السابق مقابل مبنى السفارة البريطانية وأمام مكتب التلغراف ( سي تي أو) ، إذ لم تعد هذه المباني موجودة لقد ضمت للقصر

اجتاز الجميع الفحص عدا واحد منا فقد شك الدكتور في صحة قلبه لما ظهرت النتيجة غير مشجعة لسفره، وأذكر من حماسنا لبعضنا أن ضغطنا على الدكتور حتى وافق على سفر زميلنا ولكن للأسف توفي هذا الزميل فيما بعد إثناء عودته من القاهرة لقضاء الإجازة ربما على أثر إرهاق أصابه إثناء تنقلاته بالسيارة في عمان

الم جمل عن حياتي الشخصية

تعلمت القرآن في قريتي بمدرسة سيح العافية بولاية إبراء، وفي عام ١٩٦٣ أو عام ١٩٦٢ سافرت عمان بصحبة والدي الى افريقيا واستقريت ببلدة ممباسا- بكنيا للدراسة، وزرت زنجبار برفقة العائلة العمانية التي كنت اقيم معها ولسوء الحظ وقع الانقلاب بعد اسبوع من تواجدنا، عدنا الى ممباسا من ثم عدت مع والدي وابناء خالي في نفس العام الى عمان عام ١٩٦٥

في حقبة الستينات

واصلت تعلم القرآن ودرست مبادىء النحو وقواعد اللغة العربية لمدة سنة تقريبا أو أقل بمسجد الجامع بإبراء، "ولكن لدي تحفظ شخصي عن تلك الفترة، خاصة من ناحية سلوك الطلبة الذين رافقتهم، وأيضا طرق التدريس" ولكن على كل حال كانت فترة ومضت، و عندما التحق والدي بالجيش عام ١٩٦٧ أو ١٩٦٦ انتقلت الى مسقط لاستمر في تعلم اللغة الانجليزية بولاية مطرح وفي عام ١٩٦٧ ارسلني والدي للدراسة بإمارة دبي مع أحد اصدقاءه، ومن ثم انتقلت الى إمارة ابوظبي – مدينة العين بالسكن الداخلي لمواصلة التعليم وفي عام ١٩٧٣ حصلت على منحة بواسطة الحكومة عن طريق " يو.إن.دي.بي"، برنامج الامم المتحدة الإنمائي، بعثة لدراسة هندسة الاتصالات برعاية الاتحاد الدولي للمواصلات التابع لهيئة الامم المتحدة وابتعثت الى القاهرة ومن بعدها الى بريطانيا لاستكمال التعليم بكلية بولي تكنيك بلندن - المملكة المتحدة، و استكملت التدريب العملي بشركة الاتصالات الإيطالية ( إيطال كابلاه)

تعينت للعمل بشركة عمانتل سنة ١٩٧٥ بمسقط تدرجت في عدة مناضب آخرها كنت المدير الإقليمي لفرع الشركة بالمنطقة الشرقية وتقاعدت من الشركة بعد خصخصتها من الحكومة، في عام ٢٠٠٣

وخلال الثمانية والعشرين سنة التي عملت بها زرت بلدانا كثيرة، أكثر من ٣٥ دولة؛ في أوروبا، امريكا، استراليا، شرق اسيا وافريقيا، سوآءا للتدريب أو لحضور المؤتمرات ممثلا بلادي في مؤتمرات عدة خاصة المنظمة البحرية الدولية (أمو)

اسهاماتي و مشاركاتي

ولي اسهامات في مجالات عدة لتطوير خدمات الاتصالات في عمان؛ منها على سبيل الذكر لا للحصر؛ إنشاء مركز اتصال استعلامات دليل الهاتف، و خدمة تلكس الملاحة البحرية، والمبرقات الإلكترونية لدارات التلكس والتلغراف، ومن ثم دوائر تراسل المعطيات للبنوك وشركات الطيران قبل دخول الانترنت، وتتمثل هذه المساهمة، على شكل دراسة وتوصيات، تركيبات وصيانة، وعملت ايضا في مجال التسويق وخدمة العملاء وكان لي اسهام في فتح وتطوير مناضد الخدمة في جنوب وشمال الشرقية

وبعد تقاعدي عملت لحسابي الخاص لمدة ٧ سنوات وتقاعدت نهائيا من عمل الحر سنة ٢٠١١ بعد أن استردت حقوقي كاملة عن طريق القضاء من الشركة التي تقاعدت منها استردت حقوقي عبر القضاء

-

عبد الله السناوي

- شارك

-

عبد الله السناوي

- شارك

-