-

-

الماضي التليد – الجزء الأول

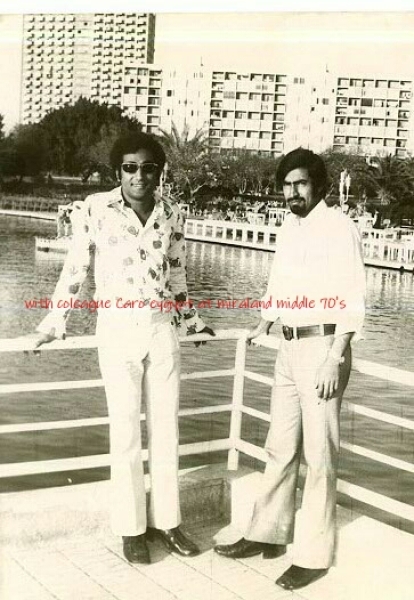

عندما قرأت مقالاً في إحدى مواقع التواصل الاجتماعية عن شركة "دوميز" التي عهد لها تعبيد ورصف طريق الشرقية بدبد- صور في منتصف السبعينات، سرح بي الخيال إلى الماضي التليد، حقبة السبعينات التي بدأت فيها عمان تسقبل الشركات الأجنبية وتستقبل الأجانب الغربيين والأسيويين لمساعدة الحكومة في إرساء خدماتها في البلاد.

كان العمانيون آنذاك ثلاث فئات؛ فئة باقية لم تغادر أرض الوطن قبل عام السبعين (عام النهضة)، وفئة كانت مغتربة في شرق إفريقيا الساحلية والداخلية مثل (تنزانيا، أوغندا، الكنغو، رواندا و بوروندي)،وفئة أخرى كانت في دول عربية في الخليج وغيرها وفي الشام والعراق ومصر.

العمانيون المغتربون في أفريقيا، خاصة في الدول التي استعمرت من قبل الفرنسيين والبلجيك هم كانوا أكثر تفهماً لثقافة الغرب عن غيرهم من إخوانهم العمانيين الذين لم يغتربوا عن أرض الوطن. كان ذلك التفهم بحكم تعليمهم في المدارس الأجنبية وثقافتهم التعليمية في مدارس الغرب بإفريقيا، وأيضاً لمجاورتهم في المدن هناك.

وعندما أتت شركة "دوميز" وغيرها من الشركات الغربية إلى عمان، كـشركات المقاولات لرصف الطرق وتشييد المباني الحكومية والموانيء البحرية والجوية، على سبيل المثال لا للحصر: (أسترابك، تيلر- وودرو وسيكِس كنستركت وهوكتشيف و يحي كوستين، وشركات الاتصالات كابل أند وايرلس وأريكسون ) كان العمانيون ممن درسوا الثقافة الغربية في أفريقيا ولديهم مهارات التحدث بالفرنسية أو الانجليزية؛ هم أوفر حظاً عن غيرهم في التوظيف وذلك بما يملكونه من مهارات، وأيضاً حاجة هذه الشركات لتوظيف كوادر محلية ماهرة لإداراتها. ولم تكن هناك حاجة للغة العربية في ذلك الوقت بتلك الشركات، حتى أن بعض المؤسسات الحكومية كانت تستخدم اللغة الإنجليزية في دوائرها الفنية كالموانيء البحرية والمطارات، ووزارة الصحة في إدارة المستشفيات وفي الأقسام الفنية بالجيش والأمن. فكان الاستيعاب الأكبر لهذه الكوادر في قطاع النفط وقطاع البنوك التي مازلت منتجة حتى الآن بالرغم من منافستها من مخرجات الجامعات.

إذ كان التعليم العربي في المدارس الحكومية في بدايته، وربما أول فوج تخرج من الثانوية العامة في المدارس الحكومية في عمان كان بنهاية السبعينات، إلا اللهم التي أتت من دول الخليج والدول العربية كالعراق والشام ومصر، ومنهم من أكمل تعليمه الثانوي في مدارس تعليم الكبار الحكومية التي انتشرت في ربوع السلطنة حيث كان نظام التعليم فيها موازياً لنظام الفترة الصباحية. ومَن تخرج من الثانوية العامة كان يرسل في بعثة إلى الخارج لتكملة تعليمه الجامعي، أو التدريب المهني بشتى أنواعه لسد حاجة البلاد بمختلف التخصصات الإدارية والفنية، هذا إلى خلاف المعاهد التي أنشئت فيما بعد كمعاهد التدريب المهني والتمريض ومعاهد تعليم الدين...والتي تحولت إلى كليات فيما بعد، ثم ظهور جامعة السلطان قابوس في بداية الثمانينات.

وطبعاً عندما حلت الشركات الغربية وحطت رحالها في عمان كان لا بد لها من إنشاء مراكز ومعسكرات ومستعمرات إنشائية حتى تؤوي رعاياها من الموظفين، وأن توفر لهم سبل الراحة والترفيه من أجل رفع إنتاجهم العملي...حتى توفي هذه الشركات التزاماتها التعاقدية مع الحكومة في حينها.

إن بناء بيوت الإيواء في المعسكرات ومراكز الشركات الغربية بمواقع امتياز العمل سواءً أكانت في قرى أم براري لا بد أن تتم وفق مواصفات ومعايير عالمية، أو قانونية... تتماشى مع عقود العمل من أمن وسلامة وترفيه، خاصة إذا كانت الشركة من الشركات العالمية، لأن بها جنسيات مختلفة من الموظفين تمتلك الخبرة اللازمة لتنفيذ المشاريع.

فنجد أن كان يتوفر في المعسكر بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمخازن والمعدات الثقيلة وبيوت الإيواء هناك مدارس للأطفال ومطاعم ونوادي ترفيهية بها مناشط مختلفة تمارس فيها مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية... ترضي أذواق جميع العاملين وأسرهم. فلا غرابة إن رأينا قيام بعض الجاليات بهذه الشركات بالتجوال في ربوع البلاد، للتخييم والتصوير والقيام بالدراسات الجيولوجية؛ إنها فرصة سانحة على مستوى الفرد حينما يكون خارج نطاق عمله،ولا يمكن لنا الحد من ذلك خاصة إذا كنا قد فتحنا مجالا للسياحة.

والأجنبي الغربي أو الأوروبي على وجه التحديد عندما ينتقل من مكان إلى آخر فإنه يحمل معه ثقافته، والأشياء التي نراها في نظرنا بأنها من الكماليات، فهي عند الإنسان الغربي من الأساسيات، كتوفر مدرسة قريبة من العمل للأطفال وتوفر حديقة أطفال، أو مكان لممارسة الرياضة مثلاً ومطالعة الصحف والمجلات والكتب والسباحة و البستنة وتنسيق الزهور والخروج مع العائلة في نزهة جماعية والتخييم و العزومات، أو الخروج إلى المطاعم والسينما والمسرح وحضور الفعاليات كل هذه تعرف عند الغرب بمصطلح outing (الخروج للترفيه عن النفس)، وتعتبر من أساسيات حياة الإنسان الغربي، لا يتنازل عنها مطلقاً، وعندما يبحث عن عمل في الشرق الأوسط يأخذ توفر هذه المتطلبات في الحسبان، قبل قبوله عرض العمل حتى لو كان مُعدماً.

ومن احتك من أخواننا بالأجانب الأوروبيين في عمان لا شك أنه رأى ذلك في الماضي، في مراكز الخدمات الحكومية والشركات التي بها عدد كبير من الأجانب والأوروبيين.أنا واحد من الذين عايشهم وجاملهم وكنت أخرج معهم وأسايرهم في طباعهم حتى تتاح لي الفرصة لأحل محلهم في العمل... ومن لا يجاملهم يخسر ويحسبونه رجلاً متخلفاً مهما يملك من كفاءة في العمل؛لأنهم يعتبرونه شخصاً أنانياً وانطوائياً ومتعجرفاً لا يملك من الحياة شيئاً عدا أنانيته وبذلك لا يؤتمن على عمل وإدارة أفراد؛ لأنه شخص غير اجتماعي. فالشدة المفرطة أو التشدد المفرط لا يحمد، وهذا المعنى موجود وقد ذكر في القرآن والله سبحانه تعالى يقول: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" (آلعمران:59(.

خلال الثماني والعشرين سنة، التي عملت فيها بالحكومة بين عام 1975م وعام 2003م زرت بلداناً عديدة، في مختلف أقطار العالم من أجل مهام عمل رسمي، بلدان أوروبية وغير أوروبية، وكنت أتعمد إثناء وجودي هناك المشي لقضاء مشاويري الخاصة، وأسلك السكك والأزقة بين الحارات القديمة، حتى اختصر المسافات وأتجنب ركوب المواصلات في فترة المساء؛ الفترة غير الرسمية، ولم أر إثناء تجوالي حتى قصاصة ورقة واحدة صغيرة ملقية على الأرض في السكة التي مشيت فيها.

لقد لاحظت أرضية السكك غالباً ما تكون مرصوفة بالقار، أو مبلطة، أو مرصوصة بقوالب طوب (الإنتر لوك)، مع توفر الإنارة التي تزين أروقة المكان. والبيوت هناك متناسقة يطفي عليها الطابع الجمالي للحي جمالاً، حتى ولو كانت غير مصبوغة.

والناس هناك يتحدثون لغة واحدة ويرتدون لباساً واحداً، والمحلات التجارية تتزين واجهاتها بالزجاج الشفاف، والمقاهي على طول الطرقات متناسقة بها خدمة راقية تليق بمقام كل زبون يرتادها، وترضي جميع أذواق مرتاديها؛ المواطن والمقيم والسائح على حد سواء، بصرف النظر عن جنسيته، أوروبي أم أسيوي أو أفريقي..

تعالوا لنرى هذا هنا في بلادنا، بعض سكك بيوتنا وخاصة في المناطق الداخلية ترابية وقذرة، يرمى فيها مخلفات البناء وأكياس القمامة بواسطة العمالة السائبة، والبعض منها بها مياه مجاري طافحة وأكياس الورق تطاير هنا وهناك، وبقايا سجائر تغطي الأرض، وأحياناً نجد حاويات القمامة في بعض المناطق لا تفرغ إلا بعد أيام، وأشكال مساكننا لا توحي بأنها بنيت في عصر النهضة، نسكن مع عمالة أسيوية وافدة لا تعرف للنظافة معنى.

نتحدث بلغات مختلفة، أكثر من خمس لغات في نفس الوقت، حتى بين بعضنا نتحدث بلغة عربية مكسرة لا محل لها في الإعراب (لغة فيه...فيه)، ومن ينزل محافظة مسقط عليه أن يتحدث بالعربية المكسرة أو بالأوردو مصحوبة بمفردات إنجليزية خاصة في الأحياء المزدحمة بروي و مطرح، فنادراً ما ترى مواطناً يستخدم النقل العام، وبلغ تعداد العمالة الوافدة أكثر من ثلث السكان الأصليين ووصل عدد الهنود إلى ما يقارب38% من جملة الوافدين والباكستانيين 11% والبنجاليين37% تقريباً، وهذه الأخيرة جلهم أميين وغير ممتهنين حرفة، يتعلمونها هنا معنا بالممارسة، أين ستكون ثقافتنا بالمقارنة مع الغرب.

بالرغم من مخرجات التعليم عندنا عالية إلا أننا لا نتعلم ونمارس المهن؛ أتكاليون في كل شيء، حتى في طي فراشنا عند النهوض من النوم. فالخضار والفواكه البسيطة مثلاً نستوردها بالرغم من وجود مزارع عندنا إلا أننا ومازلنا نستورد كل شيء، المنتج الزراعي من الهند وباكستان وإيران وبعضها من سرلانكا، داعمين بشدة اقتصاد هذه الدول، لا يكفي التحويلات المالية التي ترسلها جالياتهم إلى بلدانهم.

فأبسط المهن التي لا تحتاج إلى جهد ورأس مال كبير تمارس من قبل العمالة الأسيوية غيرالمدربة، بالرغم من تزايد طلب السوق عليها، لكننا لا نعيرها الاهتمام ونتولاها بأنفسنا، فمخرجات التدريب المهني عندنا ومن الكليات التقنية بالإضافة إلى جامعة السلطان قابوس العدد كبير...بالآلاف؛ تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي بل وزيادة ولكن أين ذهب هؤلاء؟

لم نرَ ورشة فنية واحدة تدار من قبل عماني عدا تلك التي تدار بواسطة التجارة المستترة، والدلالة على ذلك التزايد في جلب العمالة الوافدة للمهن، والأعذار كثيرة. من قبل المسئولين والمواطنين على حد سواء، كل منا يشير بإصبع الاتهام على الآخر والبلاد تغرق بدون منقذ، هكذا الأيام تمضي وأعداد الأجانب يتزايد يوماً بعد يوم إلى أن نصبح (خارج الملعب ـ أوت)، ويصبحون هم الكثرة ونحن القلة، كما كانت سياسة إسرائيل التهجيرية في فلسطين.

قراراتنا بطيئة وندعي المعرفة لكننا نعتمد على استشارة الأجانب، لدينا مشكلة، مما يبدو في إدارة الموارد البشرية.(فالمزارع الذي لا يعرف أن يسوق منتجاته الزراعية، تراه يحرث ويشقى، يسقي ويسمد، وعندما يحين موعد الجني وقطف الثمار لا يعرف ماذا يفعل بها). هكذا نظام التعليم والتشغيل عندنا.

الوقت ليس له أهمية عندنا، ننام متأخرين وننهض متأخرين، ونصلي متأخرين ونذهب إلى العمل متأخرين...الخ، بالنا دائماً مشغول ومهموم حتى تولد عندنا الخمول والخمول، ربما لهذا السبب نرى الأوربيين يدرجون الرياضة من ضمن أولوياتهم ويعطونها الأهمية القصوى في حياتهم، ونحن لا نمارس الرياضة إلا في المناسبات أو المواسم، أو رياءً للناس.

تعتبر الصلاة عند المسلمين أفضل أداة لضبط الوقت إذ تقسم الـ 24 ساعة في اليوم إلى خمسة مراحل يقضي فيها الإنسان عمله، ووردت آية كريمة فيها تبين أهميتها:"فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتً" (النساء: 103)،وكان آباؤنا وأجدادنا في السابق يضبطون أعمالهم ومواعيدهم وأكلهم بعد كل صلاة، ونحن في عصرنا الحاضر؛ عصر التكنولوجيا نهدر الوقت لا ندرك أهميته؛ ذلك لأننا لا نؤدي الصلاة في أوقاتها.ولأهمية الوقت أوجدت مادة دراسية تدرس في مناهج الإدارة العامة تسمى "إدارة الوقت" وللأسف نرى في شركاتنا ودوائرنا الحكومية نادراً ما تنجز معاملة في حينها، إلا بعد تردد ومراجعات مملة من قبل صاحبها....حتى إن وجد الكمبيوتر فقد اعتدنا أن نسمع من الموظف المختص عبارة "الكمبيوتر خربان" بما معناه فسحة للموظف لتناول الشاي.

والفرق بيننا وبين الأوروبيين وغيرهم من الأجانب في الدول المتقدمة هو فقط مستوى التفكير والتدبير والإدراك بأهمية الأمور والمسؤولية، فنحن ربما لا نقرأ ولا نطبق ما نتعلمه، ما زلنا (نقيس بالشبر والذراع أو الباع)، بينما الأوروبيون وغيرهم في الدول المتقدمة يستخدمون (المليمتر والسنتيمتر). ونحن لا نستفيد من هواتفنا الذكية إلا للدردشة والتسلية ولمضيعة الوقت، وفي أمور أقل أهمية أوفي بعض الأحيان تافهة، ننقل الشائعات والغيبة والنميمة التي حذرنا عنها القرآن، 80% من خواص الهاتف الذكي غير مستغلة، بينما الأجنبي يستغل كل جزء من هاتفه في تنظيم وقته واختصار المسافة لانجاز أعماله، هذا هو الفرق بيننا وبينهم...لا نستغل الوقت الضائع، مع العلم كلنا يدرك بأن حسن إدارة الموارد واستغلال الوقت والجهد هي فرص لكسب المال وتحسين المستوى المعيشي. وهذه الصفات نادراً ما تتوفر فينا إلا في الأجنبي الغربي الأوربي والياباني...بالرغم من أننا لا نقل عنهم تعليماً والبعض منا تخرج في جامعاتهم، ومناهجنا الدراسية في جامعاتنا تضاهي مناهجهم.

هياكلنا الإدارية التنظيمية لا تقل عن هياكلهم الإدارية تنظيماً، وبعضها صممت باستشارات أجنبية لتتماشي مع المنظمات الدولية، فلدينا مجلس وزراء وشورى وهيئات قانونية وتشريعية، ولدينا رؤساء وحدات متعلمين (بمستوى وزير ووكيل، ومديرو عموم ومديرون ورؤساء أقسام ومشرفون وموظفون وإداريون وفنيون)، ولدينا الكوادر الفنية والطبية، منهم الاستشاريون والاختصاصيون... ومهندسين، ولدينا أوقات عمل منظمة ورواتب وحوافز تكريم وتشجيع، لدينا خطط موازنة، هذا بالإضافة إلى فرص التدريب والتأهيل، إذن ما الذي ينقصنا حتى نكون في مستوى كفاءة الأجانب أو أحسن منهم؟ علينا أن نراجع أنفسنا والبحث عن الحلقة المفقودة وألا نترك الأشياء للظروف، فعمان دولة كبيرة لها تاريخ مجيد كنا ننافس دولاً عظمى على سيادة البحار والتاريخ يشهد لنا بذلك.

هذا نظرياً، ولكن ما نراه في الواقع يختلف مازالت معاملاتنا التجارية وطرق إنجاز أعمالنا بدائية، قلما تجد الموظف المختص على مكتبة، ونادراً أو استحالة تخليص معاملة عبر الهاتف دون تكبد عناء الطريق والمشوار والانتظار الطويل.

شوارعنا مزدحمة بالمركبات الخاصة، والنقل العام لا يغطي حتى الشوارع الداخلية أو الخدمية، ما بالك الأحياء السكنية، لا توجد نقاط تجمع لسيارات الأجرة أو مواقف مخصصة لها في الشوارع تريح المواطن من المشي، وسائقو الأجرة يعملون حسب المزاج فقط في وقت الفراغ؛ تجد سياراتهم مركونة معظم الوقت عند مقر عملهم بالشركات، حيث لا يوجد تنظيم لإدارة سيارات الأجرة.

يجب أن نأخذ بالاعتبار بأن المواطن بشكل أو بآخر سيحتاج إلى استخدام النقل العام، سواءأ كان لأسباب مرضية تعيقه عن السياقة أو بسبب كبر السن وعدم تفرغ أبنائه، خاصة عندما يتقاعد، أو لظروف اقتصادية تحيل امتلاكه سيارة خاصة في ظروف غلاء المحروقات.

ومن جانب آخر نرى بيوتنا غير متناسقة في الشكل بها سكك متعرجة، وأزقة ضيقة تفصل بين البيوت، خاصة في الولايات خارج محافظة مسقط، كأنها بنيت بدون خرائط، والتوصيلات الكهربائية مازالت معلقة عبر أعمدة خشبية مُشَوِه للمنظر العام، هذا ناهيك عن شكل المحلات التجارية التي تدار بواسطة أجانب، وإن دخلتها عليك أن تستخدم اللغة العربية المكسرة إذا لم تكن تتقن الهندية أو الأردية أو الانجليزية المكسرة.

شوارعنا الداخلية مليئة بالمطبات (كاسرات السرعة) والمحلات التجارية مشبكة بالحديد ولا يوجد شكل جمالي في الأحياء التجارية في المناطق... رثة، مما يوحي للسائح أو الزائر بأن سكان الحي أو المدينة من المشاغبين.

تجد الإعشاب البرية، وعبوات الأغذية الفارغة متناثرة في السكك، هذا إضافة إلى مخلفات البناء كالحصي والأتربة، والاسمنت، وبقايا البلاط المكسر،يكدس هنا وهناك بواسطة عمال البناء الأجانب المسربين من الذين يعملون في بيوت المواطنين بتعهدات شخصية؛ دون علم أو بعلم الكفيل، ونجد حاويات القمامة في أغلب الأحيان ممتلئة بقمامة غير معتادة؛ وبمختلف المواد كأغصان الأشجار والأثاث وأحياناً بمواد بناء مختلفة رميت بواسطة عمال أجانب (بنجاليين) مُسَبَلين بواسطة كفيلهم مقابل مبلغ رمزي شهري يتقاضاه منهم.

في الحقيقة هناك تقصير من الجهة المعنية بالنظافة العامة والتنظيم وصحة المجتمع، التقصير يكمن في الرقابة والإشراف والترشيد، فمن يتجول في أحياء الولايات سيرى ذلك، فشوارع الحارات معظمها مكسرة بواسطة شركات مد المياه والكهرباء وشركات الصرف الصحي، ولم يعاد رصفها، ومنها التي تشكل عائقاً لسير المركبات الصغيرة فيها. (وقرية سيح العافية- بإبراء نموذجاً لذلك) تجد اللافتات المرورية في بعض الأماكن منزلقة من عمود التثبيت،وغيرها الكتابة فيها ممحوة، لم يتبق فيها إلا الشكل خاصة على مدخل القرية المذكورة: (مستطيل أو مثلث أو سداسي) ليسترشد بها السائق.

نادراً ما نرى لافتات إرشادات عامة حكومية على الشوارع تفيد المواطنين والمقيمين بالترشيد، أو عن كيفية استخدام الموارد والمحافظة على النظافة العامة، بالرغم من وجود أعمدة التثبيت المخصصة لهذه اللافتات، خاصة على الدوارات وتقاطع الطرق...فلا توضع لافتات إلا في المواسم والمناسبات كأسبوع البلديات وأسبوع المرور مثلاً، أو الاحتفاء بيوم عالمي معين، وكأن هذه الإعلانات لا تصلح إلا لتلك المناسبة. هناك شح في موازنة العلاقات العامة والدعاية والإعلان بمختلف الوحدات الحكومية، وننسى أهمية التوعية، ونكرس جهودنا فقط للدفاع عن زلاتنا، لذا يجب أن لا يلام المواطن على أي التقصير أو خطأ نتيجة إهمال إدارة حكومية معينة. والله سبحانه تعالي يقول في محكم كتابه: "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" (الذاريات: 55).

إذا كنا نريد زيادة الدخل القومي يجب أن تتعاون جميع الجهات الرسمية و دمج بعض الوحدات التي تتجانس في الخدمات، بالرغم من تعدد الوزارات والهيئات الحكومية إلا أن الخدمات كلها تتركز في محافظتي مسقط وصلالة، وكأن بقية المحافظات لا تنتمي لسلطنة عمان. ومن يزر الولايات مثل الشرقية وبقية المحافظات وغير من التي ذكرتها سيرى الفرق شاسعاً كأنها لم تصلها التنمية، فمبانيها وشوارعها ومتاجرها وخدمات البلدية بدائية، حتى بعض المراكز الصحية لم يطلها التحسين، هذا عن الشوارع واللافتات المرورية فلا نعرف أين موضع (المطبات) التي أصبحت تشوه الشوارع من كثرتها.

فالسياحة ليست في مسقط أو صلالة، أو في إقامة المهرجانات الموسمية المكلفة، أو في إنشاء المنتجعات وبيوت الإيواء المكلفة, السائح يأتي إلى عمان(ليتمشى) ويكتشف معالمها لا لينام كما نفعل نحن عندما نذهب إلى دبي.

وعندما يأتي السياح إلى مناطقنا في الداخل نراهم يجوبون السكك والأزقة يتفقدون المباني القديمة ويلتقطون الصور لها، لم تعد السياحة تقليدية؛ زيارة متاحف أو الاستلقاء على برك السباحة في الفنادق، بل يريد السائح أن يضع حقيبته على كتفه ويخرج ويتجول في المناطق الريفية، يلتقي بسكانها ويتحدث معهم؛ ليرى الحياة الحقيقية هناك من فلكلور وتقاليد وأسواق شعبية وغير ذلك.

الإمكانيات في الولايات غير مهيأة، كأنها ما زالت في عهد السبعين، مازالت خدمات البلدية رديئة، السكك والأزقة والأودية والأسواق الشعبية وسخة. المقاهي والمطاعم تدار من قبل عمالة أسيوية أمية وذوي طباع سيئة جلبوها من بلدانهم، لا يوجد في هذه المقاهي والمطاعم من المأكولات سوى (ببسي، شاي كرك، ساند وتش شاورمة وبرياني وهمبرجر مشبع بالزيت ومقزز..إلخ).

-

عبد الله السناوي

- شارك

-

عبد الله السناوي

- شارك

-