-

-

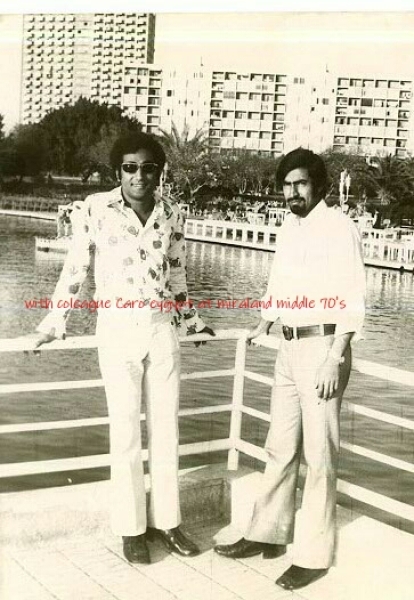

الصورة مهداه من الأخ سيلمان بن عبد الله بن سليمان لدروازة السبلة الحدرية، والظاهر في الصورة الوالد ناصر بن منصور ومعه سالم بن عبد الله بن أحمد.

الزمن وعوامله -د:

عندما يزور أحدنا من مواليد السبعين أو ما بعد السبعين قريته لأول مرة، أو يقوم بزيارة تفقدية لرؤية مساكن القرية التي عاش فيها آباؤه وأجداده من الذين قد يكون الزمن أتاح له معايشتهم في الحياة الحديثة؛ لن يصدق كيف كان يقيم أولئك الناس في تلك المساكن الضيقة والمكونة من فناء (حوش) ومبنى على إحدى جوانبه؛ صفة ودهريز (غرفة وأمامها دهليز)؛ مشيدة من الطين...غرفة ليس بها شباك تهوية عدا فتحات صغيرة تحت السقف (تعرف بالمراق).

البيوت متراصة، لا تفصل بين بعضها عن بعض إلا سكك ضيقة، أزقة متعرجة، منخفضة ومرتفعة في بعض أطرافها حيث تؤدي إلى بوابة الحارة (الدروازة)، أو إلى المسجد، الذي هو أيضاً قد يكون مشيداً من الطين أو الجص؛ مساحة صحنه قد لا تتسع لأكثر من صفين من المصليين في حدود العشرين شخص.

المتأمل لهذه المساكن، لا بد أنه سيدرك من تلاصق تلك المساكن ببعضها عن نوع الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الفترة؛ من تكافل وتعاضد، وليس من الغريب أن يكون سكان القرية تلك جلها من عائلة أو فخيضة أو قبيلة واحدة... تربطهم صلة رحم. وربما قد يخطر ببال الزائر سؤال؛ كيف جاء هؤلاء الناس إلى هنا؟ ولماذا اختاروا هذا المكان بالذات؟ وهل كان فرداً واحداً ثم كون أسرة؟ أم كانوا عدة أفراد حطت بهم الرحال هنا؟ لعله يجد بعض الجواب عن سؤاله، من خلال موقع القرية المطل على الوادي، أو سفح الجبل، أو على مرتفع السهل. وقد يجزم من خلال مشاهدته لفلجها الذي يجري تحت مساكنها أو تحت سفح الجبل الذي قد لا يبعد إلا بضعة أمتار عن المساكن.

إن قرية سيح العافية، القرية الهادئة الوديعة التي كانت في عصرها زاهرة بعدد مبانيها المشيدة من الجص (بيت الدروازة، بيت البراونة، بيت محمد بن رشيد ولا ننسى بيت عامر بن نصير والمسجد العلوي على مدخل القرية وغيرها من البيوت التي لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، لعلمائها، وتجارها الذين جابوا البحار.

وعندما يمر المرء في تلك الأزقة، أمام تلك المباني المندثرة هنا وهناك سيرى آثار الحزن في معالمها؛ لقد رحل أصحابها، ولم يتبق منهم أحد عدا الأحفاد، الذين هم أيضاً هجروها، منهم من ولد خارجها لا يعرف عنها شيئاً، ومنهم من استقر في المدينة التي توفرت فيها سبل الحياة العصرية، أنسته سلفه ولم يكلف نفسه حتى ينفق ولو جزءاً من وقته ليطل على بيت أبيه أو بيت جده، على أقل من باب الذكرى.

هُجِرت المساكن دون أن تلمسها يد الصيانة، ولو على سبيل الصدقة، لم تبق بيوت القرية إلا أطلالاً تصارع الزمن من أجل البقاء، أصبحت رمزاً لقوة وعظمة سكانها الذين جابوا البحار وحملوا رسالة الإسلام والسلام إلى شرق أفريقيا؛ زنجبار، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكنغو، وأوغندا... البلدان التي استوطن فيها السناويون مع بقية القبائل التي هاجرت من شمال الشرقية بعمان. وما أن رحل أولئك الأفذاذ عن هذه الدنيا حتى اندثرت مباني مساكنهم الطينية وتساوت بالأرض أسوة بملاكها، الذين أندفنوا كذلك.

وعندما أتى الورثة لم يطيلوا البقاء بل هجروا القرية دون عودة، لأنها لم تعد تمثل لهم تلك المباني الطينية المندثرة أو أطلال مبانيها الجصية أي قيمة اقتصادية... ولا مساحة أرضها الضيقة تنفعهم في شيء كما اعتقد البعض. نعم، لا تمثل لهم أي قيمة اقتصادية... هكذا أهمِلت، لأننا في عصر المادة، نسينا كل شيء عن الماضي. رفاهية المدينة، وسبل الحياة الحديثة فيها، أبعدتنا عن زيارة القرية ولقاء الجماعة، الذين قد يكون منهم أقارب، أونسب، أورحم، وفات الأوان؛ ماذا سيجعل الأحفاد أن يعودوا وقد توفي آباؤهم؟ هكذا رحلوا وكان آخر من توفي من جيل الآباء العم علي بن جمعة الذي وافته المنية في بداية هذا العام (2016م ) ولحقه ابنه على أثر حادث سير أليم أثناء مجيئه لحضور جنازة أبيه ـ يرحمهم الله. وهاهو سالم بن سيف بن سعيد آخر من لحقهم من أبناء جيلنا في 13 من أبريل هذا العام 2016 الله يرحمه ويغفر له ذنوبه ويسكنه فسيح جناته -أمين.

لم يبق من ذلك الجيل، ربما اثنين أو ثلاثة وقد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، نسأل الله لهم الصحة والعافية، هكذا غدت القرية دون رموز ولا من تعتد كلمته، بالرغم من أنها تمتلك رصيداً كبيراً من المثقفين، والمتعلمين، وذوي المناصب العليا ممن تقاعدوا من خدمة الدولة، ولكن أين هم؟ لا تستفيد منهم القرية، ولا هم ظاهرون في المدينة التي يقطنونها.

من يرَ ضواحي (ميانين) الآن، لن يصدق بأن هذه الضواحي كانت إلى عهد قريب تُعَيشُ أسر من إنتاج نخيلها. جرفها الوادي، وجزء كبير منها كأنه لم يكن، خاصة الضواحي التي في واجهة المجرى... عند مسجد الحدري. عندما زرتها في الآونة الأخيرة في مطلع شهر مارس من عام 2016، بعد هطول الأمطار، ونزول الأودية؛ سررت كثيراً عندما رأيت جزءاً كبيراً منها ما زال صامداً، إلا أنه مهمشٌ نتيجة الإهمال من قبل أصحاب الضواحي.

إذا كان الحجج والأعذار التي تتخذ من قبل أصحاب الضواحي بأن سبب عدم العناية بضواحيهم؛ تعود لندرة المياه وضعف الفلج وعوامل الطبيعة؛ إذن لماذا صمد أصحابها الأوليين؟ ألم تمر بهم هذه الظروف من قبل؟ بالرغم من قلة إمكانياتهم المادية وإمكاناتهم من المعدات... كتوفر الآلة الحديثة التي توفرت الآن؟ ألم تمر على هذه الضواحي في الماضي أودية ؟ بل؛ كانت أودية... وأودية، كما سمعنا، وكان جريان مياها تصل إلى حافة الدروازة عند مسجد الحدري... ولكن (كانت الحاجة عندهم أم الاختراع)، كان الناس فقراء، دعت الحاجة إلى وجود من يعمر؛ ليس من يهمل... فقط لأنه وجد له دخلاً بديلاً أغناه من أن يلطخ يداه بالطين؟ حتى أنه لم يفكر في يوم من الأيام باستخدام الآلة والمعدات الحديثة المتيسرة، في هذا العصر والتي توفر الجهد، وتختصر الوقت؛ حتى ولو على سبيل الهواية أو على الأقل على سبيل التسلية.

يا ترى، هل سيعود ذلك الشريط الأخضر؟ ككحل عين المها الذي زين واجهة تلك القرية على سفوحها المرتفعة، على تلك التلة المطلة على الوادي؟ يجري تحتها ذلك الفلج العجوز حاملاً على ظهره شقاء سنين ملاكه رحمهم الله؟...

لقد أمتحى كل شيء، ولم يبق من سكان سيح العافية من الذين يقطنون الحارة القديمة إلا العدد القليل لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، حيث نادراً ما أرى أن يكمل عددهم الصف الأمامي عند الصلاة في أحد مساجدها إلا نادراً، ومعظمهم من الأطفال.

ظهرت حارة جدية (وعرفت بسيح العافية الجديدة) لا يملكها السناويون كما كان في السابق، تداخلت معها أسر من مناطق شتى، وبدأت تختفي تدريجياً تلك الأسرة الصغيرة التي كانت تحتضنهم المساكن في (الحارة القديمة)، بسيح العافية، وسيح العافية منذ السابق لم تكن حدودها متمثلة في بيوتها الطينية القديمة؛ بل كانت كما هي الآن يحدها الوادي غرباً وإلى الشارع العام (المتجه إلى صور) شرقاً، ومن الشمال (علوى) الشرجة، ومن الجنوب (حدرى) وادي أبو صالح، وهذا الانفصال الذي حدث ما هو إلا تركيبة ديموغرافية أتى بها العصر، من اندماج سكاني، مهما كان محاسنه ولكنه غير التكوين التقليدي للقرية وما تضمنته من نظام اجتماعي تضامني وتكافلي.

يا ترى بعد هذا التشتت، ما مصير تلك الحارة الصغيرة؟ من سيرمم معالم أبنيتها؟ من قلاع، وحصون، ودراويز، ومجالس وأبار، وسوق، كالتي ذكرتها في مقالاتي السابقة (ذكريات 2، 3،4، و5) من سيرمم الدروازة العلوية؟ والدروازة الحدرية؟ ما مصير السبلة الحدرية؟ بعد ما همشت وجعلت في الآخر... ربما ملتقى لأفراح النساء.

هاهي جدرانها تحكي للأجيال عن ماضي أجداهم التليد، مازال صدى أصواتهم يتردد على جدرانها، أين تلك المجموعة التي عهدناها في حقبة الستينات والسبعينات؟ والذين عايشناهم، يسردون قصصهم عن حياتهم في أفريقيا، ونكد الحياة التي كانت قبل رحيلهم عن وطنهم.

ما زال صدى قهقهة بعضهم يتردد في أذنيَّ، تعج السبلة بزعيقهم ومزاحهم الثقيل لبعضهم والذي كانت تتقبله صدورهم بكل رحابة وسعة صدر.

وفي الجانب الآخر، أتذكر المعتدلين منهم الذين لا يتحدثون إلا عن المهم، وغيرهم من سكان الحارة الذين كانوا يأتون بأعمالهم السعفية معهم لقضاء وقت الظهيرة.

ما زلت أتذكر كيف كانت تقسم أدوارنا لصنع وتغنيم القهوة... أتذكر تلك الكوكبة من الشباب: (أحفاد أولاد حمود بن سلوم، وأحفاد أولاد سيف سعيد، وأحفاد أولاد حمود بن جندب، وأحفاد أولاد سيف بن سالم (ولد سواف)، وأحفاد أولاد رشود، وغيرهم ممن لا تحضرني أسمائهم... أنها أيام جميلة مهما كان فيها من فقر، لكن على الأقل الناس كانت متساوية.

أتذكر كانت تحيط ببعضنا الشقاوة؛ كان الواحد منا يعمل من نفسه بطلاً على الثاني؛ (كبطل مسلسل باب الحارة في المسلسل السوري)، ومنا العاقل من ينظر إلى الأمور بنظرة ثاقبة، لأنه كان متعلماً وأكثر تحضراً عن ممن ولد في إبراء، حيث نال قسطاً من التعليم في أفريقيا مما جعله أكثر تهذباً عن غيره ممن كان يدعي العنترية. وهكذا كانت الحياة، وكان هناك غيرهم ممن التحق فيما بعد بالعسكرية، أو اشتغل في مسقط أو أنه سافر إلى الخليج للعمل أو للدراسة.

كانت أيام جميله بحلوها ومرها، والسبلة الحدرية مفخرة لكل سناوي لأنها كانت تضم رموزاً وأبطالاً ووجهاء القبيلة... ويقال بأن جد جدتي صيفة أو أن والدها عامر بن حمد قُتل في وادي العق، ببلدة الدسر مع ابن عمه، عندما كانا في طريقهما إلى مسقط لمقابلة السلطان، السيد فيصل بن تركي لاستلام المكافئة السنوية التي كانت تخصص لوجهاء القبائل لضمان ولائهم.

صحيح بأن فاقد الشيء لا يعطيه، كنا في نعيم، ولم نكن ندري، بالرغم من قسوة الحياة لكن كان لدينا ارتباط عائلي واجتماعي جيد افتقدناه اليوم، كنا نحس فيه بطعم الأبوة وحنان الأخوة، ودفء الأهل الذي كان يحيط بنا من كل جانب، أكثر من الذهب إذا كنا نجنيه في وقتنا الحاضر. شتت بنا المعيشة طوعاً وراء الحياة الجديدة، التي كنا نحلم بها وتفرقنا بسببها؛ لم يعد الأخ يرى أخاه، إلا في المناسبات، ولا حتى يسأل عنه بالرغم من توفر وسائل الاتصال شبه مجانية، ولا الولد يزور أباه، ربما إلا إذا مرض، ولم يعد يجمعنا مسجد واحد، ولا نلتقي في سبلة أو مجلس عام، إلا إذا كانت هناك دعوة لحضور ملكة، أو مواصلة عزاء.

وعندما نلتقي كالغرباء، يصبح كل منا متحفظاً عن معاتبة الآخر، لا تجمعنا حارة واحدة، لا نلتقي إلا في الأعياد؛ في السنة مرة، أو ربما مرتين؛ (لأن الأولاد يريدون أن يسافروا) لماذا لم يكن يسافرون في السابق عند المناسبات العائلية؟ الجواب نعم؛ توفرت السبل والمادة الآن، وكل حر في حياته...

نؤدي صلاة الجمعة ونحرص أحياناً تأديتها في أعظم المساجد، لسماع خطب الجمع، ونقرأ القرآن قبل الصلاة في المساجد، وتتكرر علينا آيات قرآنية سواء سمعناها أم قرأناها تحثنا على واجب مواصلة الرحم، ومع هذا لا يكلف البعض منا بإعطاء ساعة واحدة من ووقته في الشهر لزيارة رحمه. أية حياة هذه؟ ألم تكن هذه حياة فيها تناقض؟ أتذكر في السابق كان آباؤنا عندما يرون أحداً من زملائهم أو من سكان الحارة وقد تعودوا أن يروه ولم يحضر إلى المسجد لصلاتين، يتبعونه في اليوم التالي العصر للاطمئنان على صحته، واليوم لا أحد يسأل عن أحد. إلا فئة قليلة تراها والحمد الله ما زالت متمسكة وفيها الخير والبركة.

هل هذا ضريبة التقدم؟ ألم يقل القدامى: كل دهر بصرفه؟ (أي بعملته) بما معناه لكل عصر وسائله، ألا توجد في عصرنا ساعة لضبط الوقت، أو أجندة (calendar) في هواتفنا لترتيب مواعيدنا، أم أن الهواتف مجرد أدوات لتبادل الصور والتسلية وحرق المدخرات؟ ثم من يقول بأننا نتواصل في (جروب - الواتس - آب)؟ السؤال هل كبار السن نتواصل معهم (بالحروب)؟ أنا أعرف أسراً أفرادها لا يستخدمون التواصل بهذه الوسائل إلا مع أصدقائهم، لماذا لأنهم (يستكاودوا) العتاب، أو لا يجدون ما يتحدثون به عند أهلهم.

هكذا غدت الحياة، لذا نرى أن البعض منا يحن للماضي الذي ولى دون رجعة. ولست أدري كيف سيعود اجتماعنا بعد رحيل الأهل؟ خاصة إذا كان أحدنا يسكن في الشرق والآخر يسكن في الغرب؟ إذا لم نوظف وسائل التواصل الحديثة في مصلحة العائلة، وأقول في مصلحة العائلة... يعني الرحم، ولست أقصد الأصدقاء فإن الشخص مع أصدقائه له ما يشاء.

-

عبد الله السناوي

- شارك

-

عبد الله السناوي

- شارك

-