-

-

إقامتي في بريطانيا - ذكريات (٣٣-٤د)

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown

ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

إقامتي في بريطانيا

قضيت وقتاً ممتعاً أثناء دراستي في بريطانيا من بداية عام 77م،وعشت في ود ووئام وتفاهم تام مع الأسرة التي اختيرت لي أن أعيش معها، كانت الأسرة تتكون من ثلاثة أفراد رب الأسرة اسمه "توم" وزوجته" بات " اختصاراً لاسم "بتريشا" وابنتهما سارة التي لا تتجاوز السنتين من العمر، وكان كل منا مشغولاً في شأنه، نلتقي في المساء وأحياناً يمر اليوم بطوله دون أن نلتقي، طبيعة الإنجليز هكذا انطوائيين، وملتزمين باحترام الآخرين وعدم الإزعاج أو التدخل في شئون الغير.

وكان من شروط عقد السكن مع العائلة أن تقدم لي وجبة الإفطار في الصباح أي (الإقامة والإفطار)هكذا تسمى الإقامة في هذا النوع من بيوت الإيواء في بريطانيا، وربما في بلدان أخرى في أوروبا التي تستضيف الطلبة الأجانب للإقامة معهم، والهدف من ذلك، هو من أجل الإسراع في تعلم اللغة، والتعرف على حضارتهم، وهذه البيوت تختار بدقة من قبل مؤسسات التعليم والملحقات الثقافية في سفارات الغرب، كالمجلس الثقافي البريطاني على سبيل المثال عندنا في عمان وفي بلدان الخليج.

لست أدري عن أصل "توم" صاحب المنزل،من أي جزء في بريطانيا هو، ربما من "والش" ولكن "بات" بلا شك فهي اسكتلندية، كلاهما كانا قبل عودتهما إلى بريطانيا يقيمان في أستراليا ثم عادا ليعيشا في بلادهم، بعد أن أنجبوا ابنتهم سارة هناك حيث كان "توم" يعمل مشغل كمبيوتر و "بات" مدرسة لغة انجليزية.

العائلة بسيطة "توم" كان عاطلاً عن العمل في بريطانيا و "بات" متفرغة لتربية ابنتهما سارة حتى أن تصل سن المدرسة، وكانا يتقاضيا منحة أو إعانة مالية أسبوعية من الضمان الاجتماعي إلى أن يجد أحدهما عملاً، هذا قانون معمول به في بريطانيا من أجل رعاية الأسر لا شك بأن المبلغ الذي يأتيهما من قبل المجلس الثقافي البريطاني عن إيجار إقامتي يساعدهما كثيراً في التغلب على تكاليف الحياة.

الحمد الله، لم أجد صعوبة في التأقلم مع وضعي الجديد في لندن وكنت حريصاً أن أتعلم كل شيء بما يتعلق بسلوك الحياة اليومية، من مأكل ومشرب وملبس وكنت متكيفاً مع الوضع، وكانت "بات" محترمة جداً معي، تحسن معاملتي وهي أكثر من أخت، لست أدري عن سر تلك المعاملة الطيبة الزائدة، هل كان ذلك خشية عن نقل انطباع سيئ عنهم للمجلس الثقافي البريطاني؟ أم أن ذلك سلوك البريطانيين كشعب متحضر ومثقف.

وبشكل منتظم كنت أذهب كل صباح في التاسعة مشياً على الأقدام إلى الكلية التي لا تبعد كثيراً عن المسكن، ربما بنصف ساعة، تقع الكلية في نفس المنطقة التي أسكن فيها بحي "هندن سنترال" شمال لندن، وفي عطل الأسبوع: (يومي السبت والأحد) أستأجر شقة فندقية في وسط لندن لآخذ راحتي فيها ولمقابلة أصدقائي حيث كنت أرى أنه من غير المناسب أن أستضيفهم في البيت بسبب صغر البيت وتجنب إزعاج العائلة، وأيضا للتحرر بعيداً عن روتين السكن الذي كنت ملتزماً به مع العائلة.

السكن مع البريطانيين التزام في كل شيء، ومحسوب بالساعة: (الأكل، والنوم، والخروج) يجب الإبلاغ عن وقت العودة إلى البيت، وعن تناول الفطور. بالرغم من أن الفطور كان بسيطاً، لا يتجاوز قطعة خبز أسمر، وعلبة مربى، وزبدة، وإبريق كهربائي لإعداد الشاي الشخصي.

كنت أتناول وجبة الغداء في الكلية في فترة الراحة التي تبدأ ـ فيما أظن ـ الساعة الثانية عشر أو الواحدة ظهراً, ولا أظن أنها تتجاوز هذا الوقت، حيث يتوفر في الكلية مطعم كبير بنظام أخدم نفسك بنفسك شبيه "بالكافتريات" المتوفرة في كلياتنا الآن، حيث تختار ما تريد من الوجبات المعدة لذلك اليوم، وأسعار وجبة الطعام معقولة وفي أحياناً كثيرة تجد وجبة "الأرز بالكاري" التي لا تختلف كثيراً في إعدادها عن مطاعم الهنود في منطقة الخليج.

الانجليز يحترمون الشخص المنظم، والملتزم في مواعيده، وبما أني عودت نفسي أن أخرج من البيت إلى الكلية في وقت معين كل صباح، فقد كنت يومياً أصادف في طريقي إحدى عاملات مقهى الكلية (التي قالت لي ذات مرة بأنها تقيس وقتها إذا كانت مبكرة أو متأخرة إلى عملها بمصادفة خروجي للكلية)، مواعيدي كانت "تضبط عليها الساعة" على قول المثل. لقد تعلمت من الإنجليز الكثير من الصفات الحميدة التي يفترض أن نكون قد تعلمناها من ديننا الحنيف، ولكن ليست العبرة في التعليم ولكن في التطبيق.

كانت المجموعة التي تدرس معي مجموعة ظريفة ومرحة هناك تجانس بيننا كانوا معي من مختلف الدول الأوروبية، هناك أيضاً واحد من اليمن الشمالي، وقد صاحبته، وكنا نخرج معاً بين فترة وأخرى بالرغم من أني كنت لا أتفق معه في كثير من تصرفاته، ولكن دمي العربي أبى أن أتركه وحده يعاني من ظروف المعيشة، هناك أيضاً أخوات أتين من البحرين ومعهن رجل يدعى إبراهيم أمين أتوا لتعلم اللغة الإنجليزية في نفس الكلية، وربما كانوا معلمين في دولتهم، وكنت ألتقي بهم وقت الفسحة وفي الكافتريا، وصادف أن فطرت معهم في إحدى ليالي شهر رمضان في سكنهم.

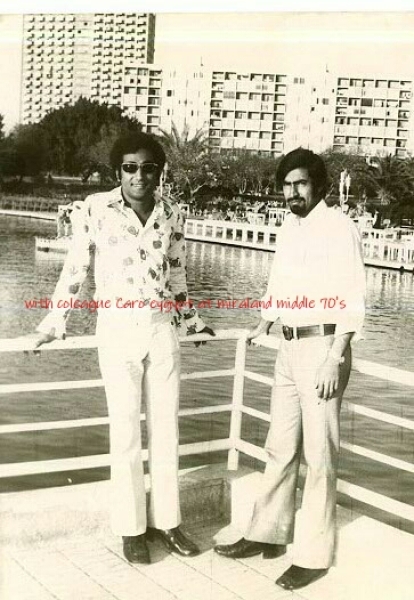

كنت مقتصداً جداً في مصاريفي لأني كنت أحصل على مبلغ صغير شبه أسبوعي من المجلس الثقافي في بريطانيا عن طريق حسابي ببنك "باركليز" وكان هذا المصروف كافياً لأن يجعلني مرتاحاً بسبب سياسة الاقتصاد التي كنت أتبعها، وبالتوفير كان المبلغ يمكنني من دعوة أصدقائي للعشاء متى شئت، وكنت بين فترة وأخرى أعزم منه العائلة التي كنت أسكن معها في أحد المطاعم الأجنبية هناك، مثل المطعم الهندي، الذي يعد بالنسبة للبريطانيين غالياً جداً في السعر في ذلك الوقت، ويعد من المطاعم السياحية التي لا يذهبون إليها إلا في المناسبات.كما كنت أعزم تلك العائلة أيضاً في فترات مختلفة، حتى إني مرة عزمتها في مطعم ببرج مكتب البريد،وأيضاً يعتبر هذا المطعم من المطاعم السياحية حيث كانت في صحبتنا في هذه المرة "روز" صديقة "بات" ومعنا طبعاً في كل مرة ابنتهم الصغيرة سارة التي كانت تجلس مؤدبة في الكرسي المخصص لها دون فوضى (الصورة مع سارة وأمها) عندما كنا نتسوق لحفلة الوداع التي أقمتها في المنزل.

أحببت سارة هذه المخلوقة الصغيرة حتى إني أسميت ابنتي باسمها وكانت دائماً تذكرني بأخواتي الصغيرات في عمان، وكنت أحس بنوع من الألفة عندما تأتي لتلعب في غرفتي التي تقع على يسار باب مدخل البيت في الطابق الأرضي، وفي بعض الأيام تطلب مني أمها أن أرافقهما إلى "السوبر ماركت" وكنت لا أتردد في القبول، وأشعر بأني ميسور بودي أن أدفع عن أمها ثمن المشتريات، حيث كان وضعي المادي في بريطانيا أحسن بكثير عما كان في القاهرة.

وكنت كثير التجوال، لا أضيع فرصة من وقتي كلما أتيحت لي ذلك وأتسع لي الوقت للنزول إلى وسط لندن، كنت لا أتردد في ركوب مترو الأنفاق للذهاب إلى وسط المدينة، ودائماً ترافقني كامرتي الصغيرة "كودك" حتى كنت أحس بأن تواجدي صار مألوفاً في محطات المترو بشمال وجنوب لندن، وأصبحت أتقن ركوب المترو وأتصرف كأني بريطاني، والشيء الجميل في البريطانيين والأوروبيين عامة أنهم لا يلتفتون للآخر، الكل مشغول في شأنه، ولا يتدخلون في شئون الغير إلا إذا كانت هناك إساءة للعامة، وتجد معظم ممن يركبون القطار مشغولين بقراءة كتبهم، وإذا تحدث أحد بصوت عالٍ شد انتباههم؛ لأنهم تعودوا على الحديث بصوت منخفض، وباختصار شديد، لا يطيلون في الكلام، طبعاً هذا لا يعني لا يوجد شغب في بلدانهم يحدث في كل ليلة خاصة بمحطات المترو بعد منتصف الليل، بواسطة الشباب السكارى من مشجعي كرة القدم، عدا ذلك لا خوف، يمكن لأي أحد أن يركب حافلات النقل العام أو المترو بكل اطمئنان.

دائماً كنت أزور أو أتجول في شوارع لندن وضواحيها بقدر ما أجد من وقت تماماً كما كنت أفعل في القاهرة، وهذا من شغفي لمعرفة هذين الشعبين، ولكن شغفي لمعرفة الحياة البريطانية كان أكثر،فقد كنت أود أن أكتشف سر هذا الشعب العظيم الذي استعمر العالم ونال احترامه، بالرغم من أن الشعب البريطاني معظمه ليس لديه مؤهلات أكاديمية عالية تفوق مؤهلات الشعوب التي استعمرها، ولكن بما أظن لديهم تخصص يستخدم عند الحاجة، ونادراً ما تجد البريطاني يتحدث عن نفسه أوعن مؤهلاته الدراسية، أو ينادى بلقب مؤهلاته، كما نفعل نحن العرب.

كثير من الأجانب الذين التقيت بهم وممن عملت معهم في عمان ليس لديهم شهادات أعلى من كليات مهنية، سواء كانوا من البريطانيين أو من الأجانب الذين كنت معهم في شركة الاتصالات بما فيهم الضباط المعارون من الأجانب في الجيش، ولكن الجودة لها دور كبير، ليس من السهل اجتياز امتحانات كلياتهم، إذ الدراسة فيها تؤهلك الدخول إلى سوق العمل مباشرة ومعايير امتحاناتها عالية جداً، هناك مجالس متخصصة ترصد معايير الدراسية، إن مجرد اجتياز هذه الامتحانات تغنيك عن شهادات أكبر جامعات الوطن العربي، خاصة إن كنت تطمح في العمل في دول أجنبية.

يجب أن أذكر إيجابيات هذا الشعب أكثر من سلبياته، بالنسبة لنا نحن في عمان هم أصدقاؤنا، لأنهم وقفوا بجانبنا ضد أخوتنا الذين أرادوا لنا الشر ويصدروا لنا مبادئ حتى هم أنفسهم لا يؤمنون بها كالماركسية، ومبادئ مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وعقيدتنا، ويمكن القول بأن البريطانيين مع جيراننا من العجم هم الذين حاربوا معنا في خندق واحد ضد أعداء الدين، وقد أطلعت على الكثير من الكتب ومنها كتاب "في خدمة السلطان" للضابط البريطاني "أيان جاردنير" الذي شرح فيه عن بعض السير وبطولات الذين ضحوا من البريطانيين بأرواحهم من أجل عمان، في الوقت الذي تخلى فيه بعض أشقائنا عن الوقوف بجانبنا.

والحقيقة،أني تعلمت الكثير منهم، والسؤال ماذا قدمت الدول العربية لبعضها؟ عدا جلب الفتن وحروب الطوائف والمذاهب، لم تجد لقاءاتهم التي تنفق عليها ملايين الدولارات سنوياً، لاجتماعات لا أول لها ولا آخر، عدا كونها نزهة لمن يحضرها. مازالت بعض الدول العربية متخلفة، بالرغم من أنها سبقتنا في مجال التعليم بكثير إلا أنها مازلت تعتمد في اقتصادها على عون الأثرياء ومساعدة الغرب لها،ومع ذلك مازالت غير قادرة على الوقوف على قدميها بالرغم من هجرة علمائها إلى الغرب.

ومن الإيجابيات التي يجدر ذكرها خاصة بما يتعلق بشخصي، فور التحاقي بالعمل كنت من المرشحين القلائل الذين رشحوا لدراسة هندسة الاتصالات في بريطانيا وحضور الدورات في أوروبا بعد القاهرة، وكان ذلك الترشيح بتزكية من المسئولين الإنجليز الذين كانوا يديرون شركة الاتصالات في ذلك الوقت، وسبق أن ابتعثوا مجموعة غيري للدراسة في بريطانيا من العمانيين ممن سبقوني في العمل. ابتعثوا من قبل الشركة التي عهدت إليها تشغيل قطاع الاتصالات قبل عام ١٩٧٥ البريطانية

-

عبد الله السناوي

- شارك

-

عبد الله السناوي

- شارك

-