-

-

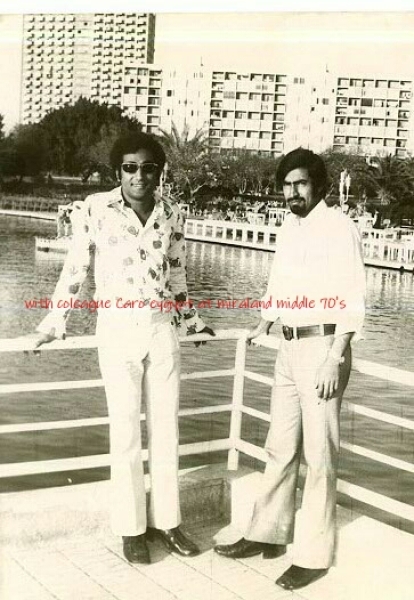

الصورة مع زميلي حمد بن ناصر بن حمود السناوي عام ١٩٧٣ أمام مكتب بريد الكويت أثناء عبورنا إلى القاهرة للدراسة

ذكريات -28د - الدراسة في القاهرة

رحلة العمل - 2 الدراسة في القاهرة - ٠٣٩

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown

ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

المقدمة: عن وفاة زميلنا حمد بن ناصر بن حمود السناوي- الحارثي- الله يرحمه، ويسكنه فسيح جناته

فور علمنا بخبر وفاة زميلنا، توجه بعض الزملاء إلى إحدى القرى بصحبة أحد المحاضرين بالكلية للبحث عن مقريء. أقمنا له واجب العزاء في الشقة التي يشاركنا فيها المرحوم بالطريقة المصرية لمدة ثلاثة أيام (مقرئ قرآن، وقهوة سادة) علقنا فيها السماعة على الشرفة ومن ثم بدأ الناس يتوافدون إلينا من كل جذب وصوب بينهم الطلبة والجيران حيث تعاطف الكل معنا.

لقد تأثر أقرب أصدقاء المرحوم بفراقه؛ لأنه كان ذا شخصية سهلة في التعامل وكذلك مرحة، أتذكر كنت أحاول منعه من السفر إلى عمان خاصة كانت فترة الأجازة قصيرة وباعتباري أقرب الناس إليه من غيري في المجموعة إذ تربطني به صلة رحم، وهو أيضا من قبيلتي ومن حارة واحدة، لكن ـ الله يرحمه ـ كان مصراً على السفر إصراراً غريباً ولا أتذكر أنه أصيب بوعكة صحية طيلة الفترة التي كان معنا، ولا أحد أيضاً من المجموعة عدا أياي حيث رقدت في مستشفى المعادي لثلاثة أيام بسبب ألم الزائدة الدودية، وعندما رأيت العناية ضعيفة تركت المستشفى فشفيت فور مغادرته ـ والحمد الله.

عدد أفراد المجموعة والتخصصات

هكذا كانت المجموعة من بين خمسة عشر مبتعثاً صفي عند ثلاثة عشر وتخلف أيضاً واحد(لم يكمل).

تم توزيعنا إلى ثلاث تخصصات هي: الراديو والمقاسم والتلغراف، وكان نصيبنا نحن الثلاثة أنا وزميليَّ هندسة التلكس والتلغراف. كنت متردداً في البداية ولكن بعد دراستها أحببت ذلك التخصص والخدمة فيها. ربما انقرضت خدمة التلكس والتلغراف ولم تعد موجودة الآن، فقد حل محلها (E-mail) البريد الالكتروني والفاكس، أما التلغراف حل محله شبكة الكمبيوتر بما تعرف (WAN و LAN) التي تستخدمها الشركات والبنوك في إدارتها وربما ترتبط بشبكة الإنترنت حسب مصممي هذه الشبكات.

أول مرة أركب فيها طائرة كانت هي تلك الرحلة إلى مصر على متن الخطوط الجوية الكويتية، وفي الطائرة جلس بجانبي وعلى المقعد الأيمن زميل في البعثة فتعارفنا لنصبح بعد ذلك زملاء في السكن ورفقاء في درب العمل، وفي الجهة الأخرى وعلى يميننا ـ فيما أظن ـ جلس المرحوم ومعه ربما هو رفيقه الذي جلس بجانبي.

كانت الرحلة غير مباشرة إذ تطلبت التوقف لمبيت ليلة واحدة في الكويت، نزلنا في فندق "برستول" ـ سبحان الله ـ مازلت أتذكر اسمه إلى اليوم. كان يدار من قبل شاميين، الفندق لا بأس به (برستيجي prestige) لم أكن أعرف تصنيف الفنادق في السابق (ثلاث نجوم، أربع نجوم، أو خمس نجوم) ولكنه كان فندقاً محترماً، حيث كان ذلك الفندق ثاني فندق أسكن فيه بعد الفندق الذي نزلت فيه بدبي، وأيضاً كان هو أول فندق راقٍ أحلُّ به.

بعد الظهر وقبيل صلاة العصر نزلنا أنا والمرحوم لنأخذ جولة مشياً على الأقدام في الشوارع المجاورة للفندق، وكان زميلي المرحوم يود أن يشتري بطاقة بريدية (postcard) بها صورة مناظر طبيعية عن الكويت ليرسلها لأهله.

رافقته إلى مكتب البريد لشراء طابع بريدي، وعندما وصلنا مبنى البريد اندهشت إذ لأول مرة أرى تكدساً بشرياً من العمالة الأسيوية أمام مكتب البريد، ولم أكن أعرف سبب ذلك التكدس؛ لأني لم اعتد على ذلك المنظر إلا فيما بعد حيث صار يحدث مثله عندنا في روي والحمرية أيام الجمعة.

يبدو أن وصولنا الكويت كان يوم الخميس أو يوم الجمعة. إذ لم نصادف أي "غترة وعقال" خلال فترة ألـ 48 ساعة التي قضيناها هناك.

وعند وصولنا مطار القاهرة في اليوم التالي استقبلنا بسيارة شاحنة، شبيهة بشاحنات بيع الخردة، ربما كانت تستخدم في نقل علف الحيوانات، أو ربما كانت تحمل عمال مزرعة حيث أثار البرسيم ما زالت باقية على سطحها، كما كان بها مقاعد خشبية للعمال مثل تلك التي ينقل عليها عمال المقاولات والنظافة عندنا.

شتان ما بين الملابس التي نرتديها والسيارة التي كانت تقلنا، سرعان ما بدأت تظهر علامات الغضب على البعض منا وأخذ البعض الآخر يعلق وينكت، وهناك من كان يقدر الظروف لأن البلد كانت في حالة حرب، وكنا نرى انتشار الجنود الاحتياطيين بلباسهم العسكري في الشوارع. سارت بنا السيارة إلى أن توقفت عند مدينة البعوث الإسلامية، لست أدري في أي منطقة كانت، ولكن لاحظنا وجود طابورمن الطالبات بالزي المدرسي والبعض باللباس العادي وكن يحملن كتباً ولم يخفين إعجابهن بهندمة الشباب (بلبس البدلة والكارفات). دفع الفضول إحداهن لتسأل: (من أي بلد أنتم؟)، فأجابها أحد الشباب.

كانت مدينة البعوث الإسلامية هذه عبارة عن ثكنات سكنية محاطة بسور وجدنا بها أفارقة ومن بلدان أفريقية مختلفة، وعلمنا أنها بنيت لمساعدة طلبة الدول التي كان يدعمها الرئيس السابق جمال عبد الناصر، للدراسة ربما في الأزهر أوفي الجامعات المصرية، ولكن لم تطق جماعتنا الوضع فخرجوا فوراً وقرروا المشي ولو كان مشياً على الأقدام إلى السفارة لإيجاد حل للسكن، وفعلاً وعلى الفور قام سفير السلطنة باستئجار فندق لناعلى حسابه الخاص إلى حين مجيء الرد من مسقط .

انتقلنا للإقامة في فندق لونا بارك وكانذلك ثالث فندق سكنته في حياتي.

من حسن الصدف أنه عندما كنا ننتظر الرد من مسقط تصادف مرور السيد فيصل بن علي قادماً من أمريكا ليتسلم مهام عمله وزيراً للتربية والتعليم في مسقط، فعرضت عليه المشكلة، وما أن وصل مسقط حتى جاءتنا مخصصات السكن لينتقل الجميع في فلل وشقق حسب رغبة كل مجموعة.

كان الفندق ـ وفيما أظن ـ يدار من قبل "خواجات يونانيين" أو ربما أرمن ممن هاجروا إلى مصر، لأن الفندق ذاته تحفة، ديكوره الداخلي من التراث المصري، و مما يبدو كان مصنفاً من الشقق الفندقية كما يدل من المسمى "لوكا ندا لونا بارك" وليس فندق لونا بارك، ومما أعجيني فيه الأكل وموقعه في وسط البلد ربما في العتبة، وحتى عام 90 كان الفندق موجوداً في مكانه وزرته عندما حضرت اجتماعاً في جامعة الدول العربية عن "تراسل المعطيات" ولم أجد فيه ذلك الترتيب والديكور السابق إنه اقل ما يقال عنه بالانجليزية (back street hotels) فنادق الشوارع الخلفية أو الأزقة (يعني فندق شعبي).

ما زالت أتذكر زملائي الذين درست معهم، والمناطق التي سكنتها (العباسية، مصر الجديدة، مدينة نصر...)، أتذكر الدقي في الجيزة، التي كنت أصل إليها على الأقدام من شارع السويس بحي مصر الجديدة، قاطعا شارع منشأة البكري عبر رمسيس من كبري الجلاء عند جامعة القاهرة لأصل الدقي لزيارة زملائي الطلبة العمانيين الذين سبقونا هناك.

حياتي في القاهرة من حيث الأسلوب لم تكن تختلف عن حياتي في دبي، دائماًأكون منعزلاً، ونادراً ما أختلط مع زملائي بالشقة في مشاويرهم، أحس بالاستمتاع بوحدتي أذهب أي مكان أشاء، وفي أي وقت أشاء دون الارتباط بأحد لأن ميولي كان تتختلف عن غيري.

الأزمة المادية كانت موجودة ولكن المنحة التي نتلقاها من وزارة التربية عبر السفارة كانت كافية للأكل والشرب والإقامة، وكانت أقل بكثير عما تمنح في الوقت الحاضر، ربما لا تتجاوز الستون جنيهاَ، ولكنها في ذلك الوقت كانت كافية لطالب يقتصد.

أعتدت المشي في القاهرة وتعلمت كيفية تسلق حافلات النقل العام (الشعبطة) كما يفعل السكان هناك، كل شيء سهل ولم يعد ينتابني ذلك الخوف الذي كان في دبي أصبحت شاباً أعرف كيف أتصرف مع المحتالين، كل شيء كان جميلاً كما كنت أتخيله من خلال الإذاعات المصرية وصحفها.

عندما كنا نسكن حي مصر الجديدة كنت أذهب شبه يومي إلى العتبة، أو شارع الفجالة، لتصحف الكتب المستعملة مع البائعات على قارعة الطريق، لم يكن الانترنت قد بدأ في التداول ذلك الوقت وكنا نعتمد في أبحاثنا على الكتب، في الحقيقة تصحف الكتب أصبحت عندي عادة، لتتبع سير الذاتية للعظماء، و غيرها من الكتب الثقافية العامة وبعض العلوم بالذات في مجال الالكترونيات، لست أدري لماذا كنا ندرس عن الصمامات vacuum tube والعصر في ذلك الوقت كان عصر الترانزيستور، على العموم بما جمعته من معلومات ذاتيا كانت أكثر مما تعلمته في الكلية.

أصبح تجوالي في تلك الأزقة والسكك القديمة شبه يومي، أحب روائحها حتى لو كانت ملوثة بالدخان المنبعث من عوادم العربات، وعندما أتعب أجلس في إحدى المقاهي الشعبية، أراقب المارة، مستمتعا بأصوات الباعة وأبدأ أحلم، كمن يشاهد الأفلام القديمة بالأبيض والأسود.

وفعلا لم أرى الألوان ظاهرة في محالهم التجارية، في تلك الأزقة، لباسهم معظمه بالأبيض، والأسود، ولكن ما شد انتباهي، تعاونهم، لا وجود للعمالة الوافدة، من ابسط المهن إلى أعلاها في:(المطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية بأنواعها، وفي المهن المختلفة)، الكل يتحدث العربية، والفواتير باللغة العربية، نادرا ما كنت اسمع تنطق أسماء المواد باللغة الأجنبية، إلا ربما عند بعض العائلات المترفعةـ أو لعلها من أوصول غير عربي والله أعلم. لكن رأيت أيضا الفواتير تصدر بالعربية في سوريا ولبنان، بالرغم الفكرة السائدة عندنا عن لبنان بأنها بلد مستغرب (متأثر بالغرب)، بعكس ما نراه عندناعرب ولكن تعاملنا التجاري باللغة الانجليزية، ربما يكون هذا أحد الأسباب الذي شجع التجارة المستترة، والله أعلم.

يعجبني الشعب الذي يعتمد على ذاته، ومحافظ على هويته، و محتشم في ملبسه، أنا معجب بالمرأة الإيرانية و الباكستانية بتمسكهن بلباسهن الإسلامي والهنديات أيضا سواء كان صاحبات العباءات أم الساري، تجدها متعلمة و بثقافات مختلفة ولكن لا تخرج عن إطارها، ومنهن عظيمات، مثل رئيسة وزراء باكستان السابقة، ورئيسة الهند، ورئيسة بنجلاديش، وغيرهن ممن تقلدن مناصب علياء في بلداهن، أرى ليس بالضرورة من تعلمت عند الغرب أن تكون منهم، ربما الذي كان لا يعجبني هناك في مصر هو التقليد الأعمى في ذلك الزمان ومحاكاة الغرب في اللباس و تعويج الكلام، و التعلي على الفقراء، كنت أرى بنات (أطفال) في سن العاشرة يمسحن الأرض ويشتغلن في أعمال شاقة تحت صراخ ست البيت، بأجر زهيد، هذا ما كان يؤلمني، حتى أن البعض منهن حدب (منحنيات الظهر) من العمل الذي يشغلنه. أما باقي الأمور التي رأيتها في حياتهم العامة، كانت جميلة (في جميع الأعمال والمهن، والتعليم، والحياة الاجتماعية العامة معتمدين على ذاتهم) هناك تكاتف وتكافل، والشيء الجيد لا توجد عمالة وافدة، و الجيد في مصر أيضا أنها سهلة تمتص جميع الثقافات المقيم فيها من الممكن أن يتأقلم و يندمج في المجتمع، و يكون مصريا بسهولة بعد بضعة أشهر. أتذكر كنا نمسك طوابير معهم عند شراء اللحمة، وشراء الطعمية (الفلافل)، والخبز الأسمر، و نأكل من أكلهم، ونلبس لبسهم، حتى اللهجة أعتدنا عليها.

الحمد الله رب العالمين بدأنا صح، من البداية كانت التعليمات واضحة التمسك بلباسنا الوطني، وعاداتنا وتقاليدنا، تجد العماني مهما بلغ من علم فإنه متواضع بطبعه و في سلوكه عند الناس، و احتشام المرأة عندنا لا يتمثل في اللبس فقط بل في السلوك، لم أرى عمانية متبرجة خارج عن المعتاد.

فعلا ما كنت أتخيله فقد تحقق، تزوجت من امرأة، عاملة، كونا أسرة، أنجبنا أولاد، وعلمناهم، وتكفلت الدولة في تعليمهم الجامعي، سكنا في بيت حديث، كل منا يمتلك سيارة، الرعاية الصحية مكفولة، و معاش تقاعدي، بلد آمن، العمل متاح لكل مواطن، لم تعد تلك الحياة التي عشتها قبل عام السبعين، لم يبقى أي شيء من أثار ذلك التخلف وكأنه لم يكن، التنمية وصلت إلى أقصى بقعة بها تواجد سكاني، وهذا الكلام قد لا يصدقه ممن لم يعش في تلك الفترة.

كمؤشرعن مظاهر التقدم في بلادنا هناك نسبة عالية جداً ممن يمتلكون الهاتف الخلوي من السكان، وأصبحت بعض المعاملات تنجز بلمسة إصبع لم تعد تلك الدراسة التي درسناها في السابق من أربعين سنة تنفع، أو أن تلك الخدمات التي كانت تحتكرها مؤسسات الاتصال موجودة، لقد تحرر العالم من شركات الاتصال و أصبح من الممكن أن يكون الشخص زبوناً لأي شركة اتصال في العالم وهو في بلده وبأسعار تنافسية، كما يمكنه أن ينجز أي معاملة يريدها عبر "النت" وهو في مقعده خاصة في دول الخليج التي تقدمت كثيراً في التكنولوجيا، ليس بسبب ثرائها من عائدات البترول ولكن بسبب قياداتها الحكيمة واستقرار اقتصادها سبقت كثيراًمن الدول العربية التي كانت متقدمة عنها في التعليم ولكنها انحدرت وفي رأيي الشخصي هوعدم وجود وحدة في الرأي والولاء للقيادات وضعف الأنتماء.

أتذكر وفي آخر مرة عندما كنت أنا و زوجتي في مصر وأردنا مغادرة الفندق رفض المحاسب قبول بطاقة البنك "الفيزا" بالرغم من وجود شرط للحجز ينص على الدفع بالبطاقة؛ فاحترنا ماذا نفعل، فكان الحل أن نخرج ونبحث عن مكينة الصرف الآلي الـ (ATM) فبدأنا من المنطقة التي بها الفندق (الزمالك، ثم المهندسين، ثم وسط البلد)، حتى كاد اليأس يستبد بنا ففكرنا في أن نطلب تحويل مبلغ مالي لنا من عمان إلى أن وفقنا في النهاية من السحب من ماكينة البنك القطري (QNA) في حي مصر الجديدة، وكانت مكائنهم كلها ترفض قبول كل البطاقات التي بحوزتنا من(بطاقات بنك مسقط وبطاقات البنك الأهلي).

ربما ما دفعناه لصاحب سيارة الأجرة يعادل ثلث تكلفة السكن في الفندق.

هناك فرق كبير وشاسع التعامل في بلداننا عن بلدانهم حتى لو استخفوا بنا في إذاعاتهم بسبب اعتمادنا على العمالة الوافدة. هذه الدول شاءت أم أبت مازلنا الأفضل وخدماتنا الأرقي ومعاملتنا صادقة نابعة من القلب،لا نتصنع عند خدمة الناس ابتسامة كابتسامة مضيفات الطائرة عند تقديم القهوة والشاي بتكشير الأسنان، (tea coffee... tea coffee..).

-

عبد الله السناوي

- شارك

-

عبد الله السناوي

- شارك

-