-

-

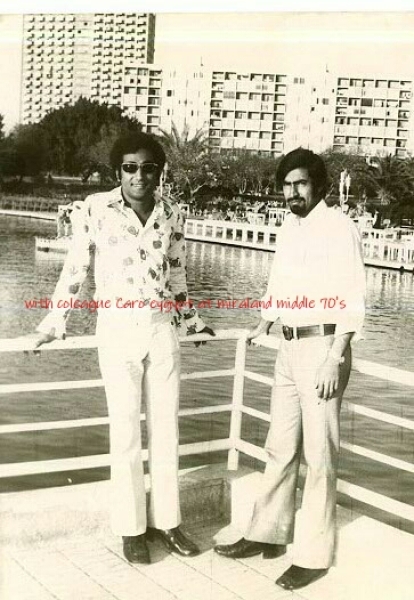

ذكريات -24 (د)

من ممرات الحياة -5

حياتي في دبي (٢) - ٠٢٦

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown

ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

الوصول دبي والإنتظار النقل إلى السكن

هكذا كان انتظاري في الفندق مع ذلك الشامي، حتى يأتي مستقبلي (بكسر اللام) الذي سينقلني إلى مقر إقامتي، والحمد الله في المساء لم يتأخر، جاء الرجل حسب موعده، وقدم لي نفسه بأنه صديق لوالدي، ثم أخذني إلى المقر الذي يسكن فيه هو وأعمامه، وكان عبارة عن غرفتين إحداها لعمه المقيم هناك والأخرى مخصصة للعامة يقيم فيها الرجل الذي استقبلني (المضيف) مع أحد أعمامه، وابن عمه الذي في سنه في حوالي الثلاثينات، وثلاثة أولاد اثنان منهم في سني تقريباً وواحد في سن أصغر، جميعهم بزي الخليج، الكبار (بالغترة والعقال والصغار بالكندورة) ومما يبدو أنهم كانوا في إحدى دول الخليج قبل أن يستقروا في دبي.

مدخل الغرف في السكن والمرافق (الحمام والمطبخ) من الشرفة مكشوفة على الـ balcony، المطلة على الشارع، وفي الأسفل توجد ورشة إصلاح سيارات، وبالجانب الأيمن من العمارة الذي يفصله الدرج بنفس الترتيب غرفتان في الأعلى وأسفلها مطعم لأحد الوافدين الأسيويين، المبنى شبيه بمباني المنطقة الصناعية عندنا بالوادي الكبير، ما زلت أتذكر ذلك الإزعاج الطرق وروائح الصبغ من السمكرة التي تأتي من الورشة، والضوضاء التي تصدر من رواد المطعم في الصباح والمساء.

سكنت مع مضيفي وثلاثة من أقاربه وكما أسلفت كان معهم ثلاثة أولاد، وكان النوم والأكل والمذاكرة على الأرض، ولكن الأكل معظم الوقت كان في المطعم الذي بأسفل العمارة، وبمرور الوقت بعد أن استوطنت عرفت بأن مضيفي، وابن عمه الذي يسكن معنا في سفر دائم حسب إبحار سفنهم، وعمه المقيم في دبي يملك العمارة وصاحب مكتب تمثيل تجاري في حي ديرة، وكنت في المساء ومن وقت لآخرأرافق أبناءهم إلى هذا المكتب حيث أصبحت جزءاً من العائلة، وتعرفت من خلال مرافقتي لهم على مكتب البريد الذي لا يبعد كثيراً عن مكتب عمهم. يقع مكتب البريد على الزاوية من جهة البحر في نفس شارع الفندق الذي سكنت فيه وتعرفت فيه أيضاًعلى المكتبة العامة في شندغة التي تقع في طرف الشارع البحري عند مرسى السفن الشراعية.

وبعد يومين من انتقالي إلى السكن اشتروا لي زي المدرسة (حذاء و بنطلون ازرق غامق اللون، مع قميص ابيض)، وكندوروة ألبسها بدلاً من الدشداشة العمانية، سجلت في المدرسة، واجتزت اختبار تحديد المستوى، ونجحت في كل الاختبارات التي حددت لي بجدارة من الصف الأول حتى الصف الخامس عدا بعض الصعوبات في الرياضيات والعلوم، لأن دراستي في مسجد الجامع كانت لا تشمل هذه العلوم حيث كان سني آنذاك بين الحادية عشرة والثانية عشرة، وفي إفريقيا لم أصل إلى هذا الصف إذ كنت صغيراً في السابعة من العمر، أما باقي المواد كمادة اللغة الانجليزية والعربية و مادة الدين، كان المستوي فيها جيداً خاصة في حفظ الآيات القرآنية، وأيضا الخط والإملاء، حتى أني سمعتهم يتهامسون بينهم بأن خطي في العربي كان أفضل من خطأحد زملائهم.

وكنا نمشي في الصباح إلى المدرسة على الأقدام من منطقة السكن التي تقع شرقي البلدية قبل مركز الغرير والسينما، ربما منطقة الرقة (التي بها الآن محطة الاتحاد للمترو) حتى خلف سوق الذهب حيث تقع المدرسة، ولم يكن شكل مبنى المدرسة يوحي بأنه مبني مدرسي ربما كان بيتاً مستأجراً به شرفة دائرية وصحن مكشوف في الوسط، يتكون من دورين قسمت غرفه إلى صفوف، وبعد عدة أشهر انتقلنا إلى المبنى الجديد في المنطقة التي بها برج الساعة على واجهة شارع أبوبكر الصديق الحالي (في المكان الذي به المسجد حالياً) قبل تقاطع شارع المرقبات ومركز حمران للتسوقحيث بنيت مدرستان للأولاد و أخرىللبنا ت.

بعد رحيل مضيفي (تخربتت وتلخبطت) الأمور أي اختلطت، ولم تعد علاقتي مع زملائي الأولاد في السكن جيدة وربما يكون سببها أمزجة صبيانية childish، كنت لا أحتمل الدلع والتأخير عن طابور المدرسة، لأني مغترب للدراسة وفي أحياناً كثيرة كنت أجد دفاتري المدرسية تفتش وتبعثر، ولا توجد خصوصية في السكن، نقيم في غرفة واحدة بدون أثاث، غرفة عزاب فيها نأكل وننام و نذاكر على الأرض، ناهيك عن ذلك الضوضاء الذي لا يحتمل والصادر من الورشة بالرغم أن العمارة ملك لهم كما علمت، فقد أجر كل جزء منها، دون تخصيص مكان مناسب لراحتهم.

وبدأت أحس بالغربة، وكنت أتجنب غضب العم المقيم، أحياناً كان لسانه يفلت عن الصواب،فقد سبق أن تفوه بأنه قبلني في بيته من أجل خاطر ابن أخيه، وبدأ التعصب والانحياز يظهر في أمور كثيرة، وكنت في معظم الوقت أبدو ساكتاً، هادئاً وحزيناً أيضاً في نفس الوقت "كالمستجير من الرمضاء إلى النار"، وعندما نذهب إلى مكتب العم في المساء أستغل الفرصة بالذهاب إلى المكتبة العامة؛ لأني كنت متعطشاً للقراءة، أول مرة أعرف بأن هناك داراً للكتب مفتوح للعامة حتى أني صرت مدمن قراءة، وكنت أراها الوسيلة الوحيدة التي تنسيني الحنين إلى أهلي.

و لحسن الحظ بعد غياب مضيفي وابن عمه بفترة ظهر شاب عماني من مواليد أفريقيا، متعلم يتقن اللغة الانجليزية، قال لي بأن الذين أسكن عندهم هم أعمامه، وأنه مقيم معنا ولكنه يتغيب أحياناً مع أصدقائه، يأخذ brake from the anger (بمعنى يأخذ نفساً من عمه الغاضب) حسب قوله، وأنه يعمل في شركة C & W واتضح فيما بعد بأنه من سكان المدينة التي درست فيها بإفريقيا، وبمرور الوقت نمت صداقتنا، خاصة بعد أن عرف بأني أتحدث السواحليه حتى ولو أنها بدت بلكنة مكسرة لكن كانت مقبولة تفي بالغرض، فقد نسيتها بعد عودتي و إقامتي في إبراء، وعندما يخونني التعبير كنت أخلط في بعض الأحيان عند الحديث معه بين السواحليه والانجليزية.

في الحقيقة استفدت كثيراً من ذلك الشابـ الله يرحمه ـ وقد تحسنت لغتي السواحلية بفضل احتكاكي بالجاليات العمانية ذات الأصول العربية القادمة من شرق أفريقيا، حتى كانت إجادتي لها تكاد لا تقل عن متحدثيها الأصليين.

وعندما علمت بوفاة هذا الشاب في عام 2003 م حزنت عليه كثيراً، لقد علمت بخبر الوفاة بمحض الصدفة بواسطة زميل معنا في العمل، وحدث أن كلمته قبل وفاته ربما قبل ثلاثين سنة عندما اتصل بي مرة على الهاتف من إحدى النوادي الاجتماعية وحينه كان قد التقي بأخي وعرف منه أنه أخي، ثم سألته عن أحواله، قال لي: بأنه متزوج من سويسرية، ولديه بنت منها ولكنهما انفصلا عن بعض.

في عطلة الأسبوع كنت أخرج معه لزيارة معارفه من العمانيين المقيمين في دبي والشارقة والمناطق المجاورة. تعرفت على عدد من العائلات التي أتت من شرق أفريقيا من الذين لم يحالفهم الحظ دخول بلادهم بسبب أمور تتعلق بمستندات سفرهم، وكنت شخصاً مقرباً لدى هذه العائلات بعد أن عرفوا بأن اغترابي منذ الصغر كان من أجل العلم، حتى أن البعض منهم كان يصر على زميلي أن آتي معه في عطلات الأسبوع للغداء بدلاً من أكل المطاعم، هذا اللطف وتلك المودة خففت كثيرا ًمن عناء عزلتي وجعلتني أشعر بنوع من الألفة التي كنت أحتاجها في غربتي، تذكرني بأهلي في عمان. وربما من ناحية أخرى كان ذلك يزيد"الطين بلة" مع عدم رضا زملائي عني بسبب حرية الخروج التي كنت أتمتع بها.

ولما اشتد الخلاف بين صديقي وعمه صاحب العمارة عزم صاحبي الانتقال عنهم، ولست أدري السبب ولكن ربما سوء الظن، وأيضاً هناك أمور تتعلق بالمساهمة المادية في الأكل والسكن باعتباره كان يشتغل، على كل حال لما رأيت أن أخبار مضيفي بدأت تنقطع وبدأت معاملة الضيافة من الجماعة الذين كنت معهم في التدني، فضلت ومعي صاحبي هذا الانتقال عنهم، وكان قراراً صائباً بالنسبة لي ولهم فيما اعتقد؛ لأنه لم يكن هناك اعتراض، وأيضا أعطاني هذا القرار خصوصية وحرية التفرغ للمذاكرة، ومطالعة الكتب وتصفح الصحف والمجلات في المكتبة، وزيارة العائلات العمانية التي كنت أحرص على القيام بزيارتها دون قيد والتعاطف معها بعد أن عرفتهم بأنهم أهل من جنوب الشرقية ومن شمال الباطنة والداخلية (القبائل العمانية التي تسكن ممباسا و زنجبار).

ومن باب الأمانة قبل سفر مضيفي، أمر صاحب المطعم الأسيوي، بأن يقدم لي وجبة إفطارعلى الحساب كل صباح، بالإضافة لذلك يعطيني مصروف جيب مقداره درهم واحد عند الذهاب إلى المدرسة، لكن هذه المنحة لم تستمر طويلاً فقد بدأت تقل بالتدريج وبأعذار مختلفة، وتتقطع أحياناً حتى توقفت تماماً. لم أكن أعلم الترتيبات التي تمت مع والدي مما جعلني أشك بوجود ضائقة مالية، ولكن بطبيعتي لا أحب أن أكون عالة على أحد. على كل حال ما كنت أصرفه في اليوم لا يتجاوز أكل عصفورفي اليوم حيث أكون معظم الوقت شبه صائم.

يقع السكن الذي انتقلت إليه في منطقة مليئة بالكثبان الرملية والعرشان وبيوتشعبية من سعف النخيل، في نفس الموقع الذي به مركز الغرير حالياً، وكان السكن عبارة عن بيت شعبي مشيد بالأسمنت به غرفتا نوم ومطبخ وحمام، وفناء صغير يكفي لدخول الغرف، ومن حسن الحظ كان جيراننا عائلة عمانية ربما من سكان زنجبار أو ممباسا، تتكون من ثلاثة أفراد رجل وامرأته مع رضيعة وأخ وأخت المرأة يعملان في مستشفى حكومي، أما الزوج لا أعرف عن طبيعة عمله، وكنت أداخلهم، وفي المساء قبل ذهابي إلى المكتبة كنت أمر عليهم لأسألهم إذا كانوا يحتاجون لخدماتي، وتحسنت أحوالي بفضل مساندتهم لي وأصبحت منتظماً بين المدرسة في الصباح والمكتبة في المساء بالرغم من طول المسافة التي كنت أقطعها مشياً على الأقدام من سكني إلى موقع المكتبة بشندغة، ورغم طول تلك المسافة إلا أنني كنت لا أبالي،فأنا أعتبر المشي من الرياضة، ووهو يعطيني متعة التأمل استمتع بإضاءة لافتات المحلات التجارية في المساء ودخول محلات الالكترونيات؛ لأرى المنتجات اليابانية التي كانت تزدهر بها أسواق دبي في ذلك الوقت.

كنت طالباً مجتهداً ولا أرى صعوبة فيما أتعلمه، ولا تأخذ مني المذاكرة وقتاً أكثر من بضع دقائق، وكان عندي وقت فراغ طويل حتى إني كنت، أقرأ المقرر من كتب المنهج كلها أكثر من مرة من الغلاف إلى الغلاف، ربما ذلك لأني كنت ناضج العقل،وعقلي أكبر من سني بكثير.

دبي كانت في ذلك الوقت ملاذاً لكثير من الأجناس بما فيهم العمانيين المقيمين في أفريقيا خاصة من أهل زنجبار بعد الانقلاب الذي حدث في عام 1964م وأطاح بالحكم العماني، ولم يكن لهؤلاء الفارين من الحرب ملاذاً إلا دبي إذ لم تسنح لهم فرصة دخول بلادهم بسبب مستندات السفر، وعمل الكثير منهم في قطاع البنوك والمستشفيات وشركة الاتصال والمجالات التي تحتاج إلى استخدام اللغة الانجليزية، وعندما تولى صاحب الجلالة السلطان قابوس حكم البلاد ساعد ذلك في عودة الكثير منهم،ومن أولئك المتعلمون الذين تبوأوا مناصب العمل في القطاع الخاص والعام في عمان كالبنوك والمستشفيات وشركات النفط وذلك بحكم الخبرة التي اكتسبوها من جراء العمل في الخارج.

هكذا كانت الحياة في دبي.

مرت الأيام دون أن أشعر بها فقدأعدت ترتيب حياتي وفق الظروف الجديدة بعد الانتقال للعيش مع صديقي وزميله العماني المزروعي من سكان مدينة ممباسا. عشنا في ود ووئام في بيت شعبي من غرفتين فناؤه لا يتجاوز حجم غرفة نوم، وشاء الله أن يكون لنا جيران طيبون رجل وامرأته ومعهما طفلتهما الرضيعة واثنان من إخوتها مما جعلني أعيش في جو عائلي تسوده الألفة والمحبة بعيداً عن تلك المشاحنات في البيت السابق.

كنت آكل وأشرب وأنام وأغسل ملابسي وأتفسح دون أن يكون في جيبي درهم واحد،أقطع مسافات طويلة عبر كثبان الرمل من البيت إلى المدرسة في كل صباح دون الانتظار لأحد حتى أصل المدرسة قبل أن تفتح بوابتها خوفاً عن التأخير، وفي المساء أقطع شارع مستشفى المكتوم عبر ميدان بني يأس حتى أصل المكتبة العامة بمنطقة شندغة كالمعتاد، وأصبح هذا روتيناً عندي كل يوم بعيداً عن الضوضاء ومشاكل الآخرين.

وقد كيفت نفسي على التأقلم مع الوضع، حتى لو لم أجد غداء أو عشاء فذلك لايهم، تكفيني وجبة واحدة في اليوم، رغيف من الخبز مع علبة سردين، ولكن ـ الحمد لله ـ بحكم مداخلتي مع جيراني وإحضاري لهم ما يريدونه من السوق عند عودتي في المساء من المكتبة كانوا لا يتركونني أن أبرح بيتهم دون تناول وجبة العشاء معهم، حتى أعتدت عليها في كل ليلة، وكنت "ولد البيت" خاصة لانشغال الزوج وصهره في العمل، أحضر كل مستلزمات الطفلة، ومتطلبات العشاء وأنا في طريقي عند عودتي من المكتبة بعد صلاة المغرب.

الحمد لله لم تكن المدرسة تطلب مني أي شيء لأنشطتها فقد كانت توفر كل شيء وهو مكفول حتى الزي المدرسي (البنطلون والقميص) كان يفصل على مقاسنا، وما كنت أحصل عليه من مال من هنا وهناك من صدقات وإكراميات من الذين كنت أزورهم من كبار السن، أو مقابل خدماتي للأسر أدخره، لقد عرفت قيمة "قرشك الأبيض ليومك الأسود" ولم أتواصل مع الجماعة الذين كنت معهم أول مرة إلاعند اللقاء بأبنائهم في المدرسة أبادلهم التحية والسلام، لا احتك بهم، لا أكثر من ذلك وعلمت بأن الكل رحل من الذين كانوا يقيمون هناك ولم يبق أحد سواهم في البيت إلا هم ومعهم عمهم المقيم في دبي.

وفور انتهاء الامتحانات النهائية أخبرني صديقي بأني سوف أغادر مع أبناء عمه الذين كنت معهم على متن إحدى سفن أعمامه إلى مسقط، فشكرته وطلب مني أن أذهب لرؤية ابن عمه زميل مضيفي، وعندما ذهبت هناك سلمني مبلغاً صغيراً لأشتري به هدايا لأهلي فأضفته إلى المبلغ الذي كان عندي. وما حصلت عليه من صديقي كان تقريباً مبلغاً مماثلاً. في المساء قبل ركوب السفينة بيوم ركبت قاربا ً"التاكسي البحري" إلى بر دبي واشتريت قطع قماش لأهديها لوالدتي وأخواتي.

-

عبد الله السناوي

- شارك

-

عبد الله السناوي

- شارك

-